« Nous sommes les derniers spectateurs » , Henry Miller (1959)

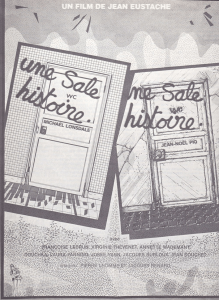

Une sale histoire (affiche)

Introduction

Avec Une sale histoire, Jean Eustache présente en 1977 un même récit répété dans deux courts métrages qui constituent un seul film. Le premier volet de 28 minutes tourné en pellicule 35 mm a pour acteur principal Michael Lonsdale, et le second en 16 mm avec Jean-Noël Picq dure 22 minutes. L’histoire reprise dans ces deux versions est le témoignage d’un voyeur ayant opéré dans un café parisien grâce à un trou situé au bas d’une porte des toilettes féminines ; s’ensuit une discussion avec les quelques auditeurs. Il n’y a pas d’illustration de ce qui est raconté et discuté ; ce qui est filmé deux fois de suite dans un salon privé s’en tient au seul récit et aux dialogues. Comme dans beaucoup de huis-clos généralement issus du théâtre, le cinéma a souvent pris le risque de ne filmer que des dialogues ou monologues sans les illustrer. Mais le film de Jean Eustache a plusieurs spécificités qui se combinent en reprises réciproques particulièrement singulières et originales dont nous allons tenter de comprendre et interpréter la constitution plastique.

Tout d’abord, ce film est une répétition d’un même récit en deux volets avec des changements d’acteurs, et de légères variations sur la situation et l’enjeu. Au sein de chaque version, le sujet raconté est ensuite repris dans un échange entre le narrateur et le public ayant assisté à son récit. Qu’est-ce qui s’opère dans cette réévaluation du monologue initial ? Que signifient ces reprises internes et externes aux versions du récit ?

Eustache indique : « Avec Une sale histoire, en faisant deux films sur le même texte, j’interrogeais le rapport entre réalité et fiction au cinéma, entre la peinture et son modèle[1] ». La version en 16 mm avec Picq semble être une sorte de documentaire sur une fiction, alors que celle avec Lonsdale se présente de ce point de vue comme une fiction sur un documentaire ainsi que le suggérera ultérieurement Jean Douchet, lequel joue dans la version avec Lonsdale. En cela, la présentation en deux volets engage le film en une comparaison des versions qui se renvoient l’une l’autre à partir du statut réel ou fictif de l’histoire racontée, laquelle reste à quelques détails près la même d’une version à l’autre. Or ce qui pourrait se présenter comme l’original de l’histoire filmée sur le vif, où l’on voit subrepticement le réalisateur Jean Eustache lui-même parmi les spectateurs du récit de Picq, est paradoxalement proposé après la version mise en scène avec Lonsdale, comme si l’original dérivait de la copie reprise. En outre, la version du début se présente comme une invitation d’un réalisateur qui cherche à écouter une deuxième fois l’histoire pour en faire le scénario d’un film, lequel est donc comme en train de se faire, ou du moins en préparation à partir d’un récit déjà dit et qui est redit à nouveau.

Nous sommes donc perdus dans ce repérage de la version originale ; celle-ci n’a ni origine, ni provenance ni formes finales définies et assurées dans ce jeu entre l’initial, le fabriqué et l’authentique : son surgissement à chaque version est comme assigné à l’intégration du spectateur du récit mais sous sa forme imaginative. En cela, le titre Une sale histoire est très intéressant, car ce n’est pas seulement l’annonce d’une confession sordide, porno vicieuse d’une « histoire « sale » ». C’est une sale-histoire, c’est-à-dire qu’on l’a déjà utilisée et que l’on ne l’a pas nettoyée en la reproposant par ailleurs à d’autres spectateurs. Elle est sale parce que reprise par d’autre en sollicitant la relation imaginative. La version originale est comme perdue dans ces reprises multiples au point que chaque version en devient originale par cette perte de l’originel ; et alors qu’elle est répétée deux fois, l’histoire reste pourtant Une comme film : sa réunion de Même histoire fait origine dans cette comparaison de l’une à l’autre version, mais en tant que comparées, ces versions ne sont pas non plus définitives puisqu’elles fonctionnent en tant que renvoi.

Sur le sujet même de l’histoire et ce qui est décrit dans le récit par le voyeur, aucune illustration autre que la narration n’est donnée dans ce film ; seul le récit et la discussion nous sont donnés à voir. Jean-Noël Picq qui est filmé dans la seconde version dira plus tard sur le contenu même de son récit de voyeur qu’« il y a un vide. Le trou, c’est un vide, en réalité. On pouvait tout imaginer. J’ai donc imaginé[2] ». Et M. Philippe Azoury commente ainsi : « dans ce champs vide troué par la parole qu’aucune image autre que la parole ne vient limiter, le trou va venir s’étendre et délivrer la totalité de notre imaginaire[3]. » Nous devons donc interroger la dialectique cinématographique de ce récit qui suscite l’image pour le spectateur en lui refusant une illustration imagée : Eustache filme le sujet du récit selon une absence d’image mais qui pourtant produit l’image : par le récit d’un « trou », par le vide qui pourtant fait voir le voyeur.

A l’occasion d’un récit filmé sans image illustrative de ce qui est raconté, nous sommes face à l’impossibilité suivante : ce récit qui suscite l’image n’a pas d’illustration en image. Seul le langage parlé est filmé. Et ces modes cinématographiques révèlent l’activité de l’imagination même : nous voyons l’image de l’image à l’infini. Eustache en parlait ainsi :

C’est le film impossible à faire, je le déclare impossible. J’essaie de l’écrire, je ne peux pas, donc je le fais raconter. J’ai inclus ma préoccupation et ma recherche dans le film. Ce n’est pas une impuissance à illustrer, pour ce film-là l’illustration n’est pas nécessaire, je préfère la réflexion[4]

Eustache filme cette impossibilité du Voir se voyant lui-même, et ceci par l’image de la constitution de l’Image ; cette image filmée est en même temps le processus de réflexion de toute forme d’image, comprenant l’image cinématographique se réfléchissant sur elle-même et en elle-même en tant que film.

Nous-mêmes, en tant que spectateurs, nous imaginons ce qu’imaginent ces acteurs. Et par ailleurs, ce à quoi se réduit le récit, ce qui est à produire comme image principale du récit n’est qu’un trou, donc rien. Qu’est-ce qui est donc à voir dans ce film sans illustration ? Ce film suscite l’imagination, mais en tant qu’attitude voyeuriste ; l’imagination est comme renvoyée à elle-même : l’imagination est activée par le film et se voit elle-même. Ce qui forme le fonctionnement du récit n’est donc pas le vice du voyeur, mais sa condition évoquée comme « le trou » ; donc indépendamment de ce qu’il ferait ou donnerait à voir, il est vide, infigurable en tant que tel. Avec ce film, nous sommes donc livrés à l’imagination suscitée dans la condition de sa production, dans son activité pure, son mouvement de reprise de ce qui est dit sans illustration, et selon ce qui est à voir en tant que vide. Le trou est certes accès du voir, mais le narrateur finit par dire « il n’y a pas d’issue » : ce qui est la condition du voir renvoie au voir même qui se voit lui-même générer l’image de son voir. Avec l’évocation du trou, l’imagination se replie donc sur elle-même, renvoyée à elle-même devant le vide, par la surface réfléchissante du vide ; aussi, l’imagination se réfléchie elle-même dans le jeu des reprises des versions.

Jean Douchet et Michael Lonsdale

Nous voudrions donc analyser cette activité imaginative exprimée par et à travers ce film de Jean Eustache : 1. en tant que fonctionnement de l’image selon le sens phénoménologique sartrien et de la manière dont est suscité l’imagination à travers ce film ; 2. dans sa réflexivité, le retour de l’image sur l’image, met en cause le spectacle de l’image lui-même provoqué par ce film et la manière dont il en neutralise le mode imaginaire et idéologique – nous nous appuierons là-dessus sur certaines analyses de Debord 3. par le dépassement du spectacle que nous semble promettre ce film, nous devons nous demander en quoi l’imagination peut cependant opérer adéquatement sur les affects au sens spinoziste.

1. Image

Jean Eustache et Michael Lonsdale

Le spectacle de ce film est celui d’un voyeur qui raconte son histoire et qui devient par son récit exhibitionniste ; il présente celle-ci dans la première version comme « l’histoire des chiottes » et non pas son histoire dont il serait le sujet réel. Lonsdale le dit d’ailleurs en entrant dans la pièce au réalisateur Jean Douchet « Qu’est-ce que tu veux faire ? Tu veux montrer un type qui… » comme si Lonsdale en était distinct. Nous avons donc d’emblée un dédoublement du voyeur-vu par son récit, et d’un narrateur qui devient sujet de son histoire malgré lui, soit par le réalisateur témoin, soit par les autres participants au film, ainsi que nous-même, spectateurs du film. Le narrateur expose donc son voyeurisme en l’exhibant à l’assistance, qui en devient alors voyeur complice, toujours plus curieuse de ce qui a été raconté par le voyeur. Le problème c’est que ce qui est raconté se resserre peu à peu non pas sur ce qui est vu par le voyeur ou exhibé dans son récit, mais sur ce qui permet et conditionne ce voyeurisme, à savoir : le trou de la porte des toilettes en lui-même. Au départ, Lonsdale/Picq « ne voit pas de trou », celui-ci est supposé puisque d’autres voyeurs se pressent dès qu’une femme descend aux toilettes du café : il faut donc voir le trou avant tout. Le trou nous déporte de l’histoire par l’histoire. Comme le dit Picq, ce qui est donc à « imaginer » est « vide », et pourtant, c’est à partir du vide que l’imagination est sollicitée et s’active selon l’inillustrable. Et Lonsdale/Picq finira par considérer qu’en réalité « tout avait été fait pour le trou » ; il arrête le voyeurisme à partir de ce constat, de « cette perspective inquiétante », pour « retourner à la normalité » (mais non pas à la réalité). Il termine ainsi son récit avant d’en discuter. A force de voir par le trou, le voyeur ne voit que le trou, d’abord comme condition de son voir à découvrir « avec peine », puis comme principe de toute la réalité. Le trou suscite les images, devient principe de l’image, renvoie à la production de toute image et jusqu’à toute forme de production du monde. Et pourtant nous n’en avons aucune illustration précisément parce que nous filmons l’action même de l’image, l’image comme acte à travers ce que désigne le récit : un trou qui capte, tout comme l’objectif d’une caméra.

C’est à la fois le film lui-même et la manière de regarder ce film en son contenu lui-même qui est une réflexion de l’image sur l’image par l’image, c’est-à-dire un mouvement de projection qui se diffuse, atteint une surface qui le reflète et le renvoie, puis revient à sa source. Mais cette surface réfléchissante est un « trou », « sans issue ». De la même façon que Buñuel au début du Chien andalou coupe un œil en deux, ici Eustache coupe son film en deux, ouvrant ainsi la structure même de la projection cinématographique comme production d’image captée. Et cette réflexion du film sur le film qui se déplie en deux versions se renvoyant l’une l’autre, la manière dont il est vu par les spectateurs du film, s’identifie aux formes et fonctionnement de l’imagination même, c’est-à-dire du processus de production des images qui apparaît à elle-même en elle-même. Eustache remonte ainsi à la condition de possibilité du film lui-même. Dans la première version, c’est comme l’évaluation par un réalisateur d’un scénario de film possible à élaborer selon les réactions des spectateurs, et dans la seconde version, cette évaluation n’est pas introduite mais elle inclue Jean Eustache lui-même en tant que spectateur prit dans son propre film.

Jean-Noël Picq

Que signifie l’image en général et dans ce film en particulier ? Une sale histoire montre l’évocation de ce qu’un narrateur a vécu et qui n’existe plus. Le narrateur indique à la fin de son monologue qu’il est repassé devant le café et que celui-ci avait fermé, des palissades en cachant l’accès. Cette évocation du récit est donc un acte qui mobilise le vécu du narrateur avec simultanément l’absence de ce qui est visé dans ce qui est raconté : et l’ensemble de cette évocation produit l’image, car c’est cette action de se référer qui suscite l’image, que ce soit chez le narrateur ou les spectateurs du récit ; c’est cela que le narrateur confie et qui est filmé. Ce qui est filmé est donc une série d’acte de référence imaginative évoquée par le récit et les dialogues auxquels les spectateurs participent. Rien ne fait écran illustratif au film du récit ; celui-ci n’est pas ravalé au rang d’une voix-off commentant une série de tableau apparaissant à l’écran. Eustache ne filme que les propos dits ou écoutés. Les échanges qui s’ensuivent avec les spectateurs du récit cherchent à déterminer la teneur du vécu proposé dans l’histoire racontée ; le narrateur reprend alors les différentes séries d’esquisses décrites, et il en justifie la raison d’être dans son acte même de voir en voyeur, c’est-à-dire ce qui est visé dans ses références vécues. Rien ne nous est stricto sensu montré du récit : nous devons nous-même reprendre mentalement les significations du récit filmé qui nous sont offertes. Et le récit radicalise ce « rien », ce non-illustré en constituant le récit autour d’un « trou » en bas d’une porte, dans un lieu à présent « détruit », donc en évoquant une absence radicale conjointement vécue. Pour comprendre ce film, nous ne pouvons donc pas définir l’image selon la simple conception d’un pseudo tableau-photo mental généré par une faculté ; quand nous parlons ici d’image, nous pensons l’image en tant qu’acte constituant un analogon qui se réfère à la fois à un vécu et à l’absence de ce qui est visé. Ce sont des attitudes imageantes qui nous sont donc données à voir dans ce film qui les suscitent. Sartre conceptualise l’image comme

un acte qui vise dans sa corporéité un objet absent ou inexistant à travers un continu physique ou psychique qui ne se donne pas en propre, mais à titre de « représentant analogique » de l’objet visé. Dans le cas de l’image mentale, le contenu n’a pas d’extériorité [5]

Dans cette perspective, ce que raconte le narrateur dans ce film constitue l’analogue de ce qu’il a vécu, et dans la mesure où il parle de lui-même, il fait corps avec cet analogue qu’il fait se dédoubler en l’exposant dans son récit. Il se dédouble car il se donne en propre dans son récit tout en visant un vécu qui n’existe plus, qui est absent. Et la structure du film se constitue selon ce jeu.

Dans la première version, Jean Douchet joue le personnage d’un réalisateur qui veut réentendre l’histoire pour en faire le scénario d’un film, et dans la seconde, nous voyons Jean Eustache lui-même poser des questions dans le public assistant au récit de Picq. Les deux sont spectateurs de leur propre recherche d’un film. En cela, ils en sont les « auteurs » mais pris dans une origine de l’histoire qui ne leur appartient pas et qu’ils ne déterminent plus. Cette réalisation du film produit une multiplicité d’actes constitutifs d’images en train de se faire par le récit, par son écoute, par sa réécoute pour un scénario, entraînant une mise en abyme du réalisateur Eustache lui-même pris dans son film qui interroge Picq parfois, mais également nous-mêmes, spectateur des deux versions en une. Dans ce jeu de reprises et cette ambivalence des situations entre vécu d’absence vécue, Douchet et Eustache sont des analogues d’eux-mêmes : analogues aux réalisateurs d’un film au cœur du film, et vivant leur absence dans ce film comme image d’eux-mêmes pris dans l’image. Plusieurs sédimentations d’images se forment donc en contrepoint dans ce film. C’est en cela que Eustache déclare son film « impossible » parce que soit il est à faire donc n’est pas, soit il est déjà fait mais malgré lui, comme un témoignage sans recul, soit il est en train de se faire, mais il en témoigne dans une reprise de version dont on ne sait pas non plus laquelle est celle d’origine, parce qu’il filme cette ambivalence, le processus même de l’image par l’image. Pour cela, Eustache incite les acteurs participants et nous même à imaginer dans et par son film. Comment s’expose cette imagination à travers ce film ? Comment s’expose ce vécu constitutif de l’image que filme Eustache tout en en montrant l’absence ? Si l’on se place à l’impossibilité que pose Eustache, la question est donc la suivante : comment filmer l’image de l’imagination ?

Pour faire comprendre que l’image imaginée n’est pas une sorte de tableau apparaissant mentalement selon les données remémorées de la perception, Sartre emprunte à Alain un exemple : lorsque l’on demande de se représenter le Panthéon[6], si nous pouvons en déterminer une sorte de représentation, nous ne pouvons cependant pas en dénombrer les colonnes. Mais ce n’est pas pour autant une simple idée abstraite du Panthéon qui advient. L’imagination est donc un système relationnel qui se réfère d’une part au Panthéon réel plus ou moins bien connu et vécu en tant que tel, et d’autre part, s’y réfère à travers cette même intention dont l’analogue se concrétise mais en tant qu’absence du Panthéon visé. Sartre précise sur ce dernier point :

Dire « j’ai une image de Pierre » équivaut à dire, non seulement « je ne vois pas Pierre », mais encore « je ne vois rien du tout ». L’objet intentionnel de la conscience imageante a ceci de particulier qu’il n’est pas là et qu’il est posé comme tel, ou encore qu’il n’existe pas et qu’il est posé comme inexistant, ou qu’il n’est pas posé du tout (…) La caractéristique de Pierre n’est pas d’être non-intuitif, comme on serait tenté de le croire, mais d’être « intuitif-absent », donné absent à l’intuition. En ce sens, on peut dire que l’image enveloppe un certain néant. Son objet n’est pas un simple portrait, il s’affirme : mais en s’affirmant il se détruit.[7]

La première version veut créer un film qui n’est pas un non-intuitif puisqu’il dépend d’une histoire déjà connue ; de même la deuxième où l’on voit Eustache dans le public interroger Picq pour son film. Dans les deux versions, l’image du film est à venir, c’est un « intuitif-absent » car ce film est en élaboration : il est vécu, mais tout en en étant absent dans cette visée référente à une même histoire. En ce sens, ce film est un désir de film filmé : soit pour en faire un scénario dans la première version, soit pour faire de l’histoire de Picq un film en le laissant la raconter pour Eustache. Et la réunion des deux versions fait un seul et même film ; elles ne font qu’une histoire référée mais dédoublée en version vécue/absente qui se renvoient l’une à l’autre. Dans ces conditions, que voyons-nous en termes d’image de ce film en tant que spectateur ?

Lors de l’échange avec Lonsdale, Laurie Zimmer qui assiste à son récit indique ensuite : « toute à l’heure, en écoutant, j’ai eu envie de descendre mon pantalon, mais je ne l’ai pas fait ». Le récit de Lonsdale a suscité un acte qui n’a pas abouti mais qui a été imaginé et désiré. L’image de son désir se confond avec l’évocation du récit de Lonsdale ; elle l’affirme et par-là le détruit comme dans la logique de l’image sartrienne. Elle présente cette absence de réalisation, et en l’avouant elle expose son désir à l’état de virtualité mais ainsi, elle pose l’inactualisation de ses virtualités qui s’absentent de la réalisation. En le disant, son désir s’est moins frustré qu’absenté ; il s’est vécu dans cette absence parce qu’elle vivait le récit de Lonsdale comme analogue selon sa logique imageante suscitée par ce même récit. Elle est dans une position analogue au récit de voyeur et simultanément exhibitionniste de Lonsdale. Tout en le voyant comme voyeur à travers son récit, elle se dédouble de façon analogue. Elle en visualise l’image en tant qu’acte d’un vécu s’exhibant et par-là même, en tant qu’absence, se détruit : « mais je ne l’ai pas fait. » Et elle laisse l’aveu apparaître, le témoignage aux assistants de la même manière que Lonsdale.

Et de fait, Eustache construit son film en explicitant cette constitution d’un analogue selon la dualité vécu/absence structurant l’activité imageante, et en même temps, il la réfléchit dans la position du voyeur qui se dédouble en exhibant son vécu. Comment penser ce renversement et cet emboîtement des actes de l’image qui se réfléchissent entre elles dans leurs reprises ?

Entre ces deux versions d’une même histoire, Eustache demande : quelle version de l’histoire est l’analogue de l’autre ? Quelle version du récit est image de l’autre, puisque l’originale visée s’absente tout en étant la référence de l’autre ? La deuxième version semble apparemment se révéler être le modèle de la première. Mais réciproquement, l’une et l’autre version du film est aussi l’image de l’autre en tant que référence, et ainsi, l’image d’une version révèle son absence par l’autre : aussi, la seconde version s’absente elle-même dans la réalité du film puisqu’en regardant la première, très mise en scène, on se demande si une expérience réellement vécue y préside : puis celle de Picq advient, mais comme en retard d’elle-même, après la référence réalisée de la première version qui va en quelque sorte se revérifier sur la seconde, donc se réaliser à nouveau en se repliant sur l’absente initiale visée. La première version devient le phantasme déjà réalisé de la deuxième version et hante celle-ci. Et en retour, la première version avec Lonsdale est en elle-même absente d’elle-même puisqu’elle met en scène une histoire qu’a déjà raconté Lonsdale à Douchet comme il le dit avant l’entrée du premier ; et à l’invitation de ce metteur en scène qui connaît déjà l’histoire, Lonsdale va la raconter à nouveau, mais pour qu’il en fasse un scénario à partir de ceux qui vont écouter aussi cette histoire. Nous avons donc avec cette première version deux absences combinées à l’intérieur de l’histoire même ; le vécu référé de l’image qui va se donner dans cette première version superpose deux images : celle de l’histoire passée, et celle du scénario futur. L’imagination est donc sollicitée sur ces deux plans d’absences mises en abyme : produire une relation vers ce qui n’existe plus, et vers ce qui n’existe pas encore.

L’image dont nous serons les spectateurs dans la première version est une histoire dont la référence vécue est prédéterminée par le réalisateur selon un scénario qui ne « marche pas », et, comme nous l’avons dit, par une histoire qui en elle-même n’a peut-être jamais été vécue par le narrateur lui-même puisque celui-ci la désigne comme « l’histoire des chiottes », celle « d’un type » ; puis le récit de l’histoire est introduit de la façon suivante : « c’est une histoire que les femmes n’aime pas beaucoup », donc comme en fonction d’une réception générale de l’histoire qui s’adresse à un certain public mais tout en s’en défiant là encore en l’excluant et en en excusant d’emblée l’absence comme rejet probable. Certes, Lonsdale va immédiatement s’identifier à la narration de celle-ci, indiscutablement, mais toute une thématisation se fait insensiblement au départ pour indiquer ce qui conditionne l’image de cette histoire. Le référé des images de l’histoire racontée sera donc également lié à une visée absente en tant que scénario virtuel que n’arrive pas à écrire le réalisateur, et d’un obscur passé vécu invérifiable qui n’est peut-être même que purement théorique. Car progressivement, ce n’est plus le sexe d’une femme déterminé qu’il raconte, mais une généralité désirée, un ensemble que son désir perçoit : « cet anonymat du sexe… à ce moment-là c’était la foule des femmes qui comptait, la foule des femmes, et puis essayer de voir leur sexe, et à ce moment, juger (…) oui çà m’excitait. »

La seconde version d’Une sale histoire invoque un analogue vécu par Picq mais absent en tant qu’évocation ; Picq le dit lui-même plus tard comme nous l’avions vu en introduction – « j’ai tout imaginé » – mais il évoque aussi précisément le nom du café qui a fermé : c’est donc un intuitif-absent mais auquel Picq se réfère comme vécu vérifiable ou du moins identifiable bien que plus tard le lieu « Le Pierrot à La Motte Picquet Grenelle » ait été détruit. L’imagination a donc cette dualité de l’image qui a un contenu intentionnel vécu mais qui n’appartient plus à l’ordre de la perception. Sartre concluait alors : « la conscience est constamment entourée d’un cortège d’objet-fantôme », comme ce café qui a fermé mais dont le souvenir est évoqué ; celui-ci porte en tant qu’image suscité « une négation de la condition d’être dans le monde, comme un anti-monde [8]». C’est ce mouvement même de l’évocation de « l’anti-monde » que Eustache filme.

Dans ces évocations de « l’anonymat du sexe » et de la « foule des femmes » perçue, et qui peu à peu vont s’exacerber chez le voyeur qui « va devenir complètement fou », le monde va apparaître comme « anti-monde » puisqu’il n’a plus de raison d’être que « pour le trou » : et Eustache filme cet aspect constitutif des images par le film du récit. Le narrateur principal en témoigne ainsi lorsqu’il résume le principe et le mobile même de son récit après l’avoir raconté : « quand je raconte une histoire personnelle, je le fais parce que je suis persuadé qu’elle ne l’est pas et que tout le monde l’a déjà eue ». Selon ce mouvement constitutif de l’imagination, ce récit s’absente donc de lui-même en tant que personnel, et en se mettant en relation à l’autre, il se réfléchi lui-même en l’autre, et ainsi, se répète. La perte de soi réalise la relation à soi. L’analogue à soi se réfléchi comme reflet généré en l’autre. De même, les deux versions de cette même histoire se reflètent au point que l’on ne peut même plus en discerner l’original du dérivé, l’une étant fonction de l’autre et inversement comme surface réfléchissante. Dans cette relation, les versions se perdent dans et par leurs reflets qui forment un soi constitutif de l’histoire partagée en chacun et chacune des versions.

Laurie Zimmer

Dans ce film, comment cet apparaître à soi du narrateur-voyeur qui fait nécessairement paraître un reflet de soi sous une forme ou une autre, comment ce qui fait donc paraître un analogue à soi-même s’exprime-t-il ? Comment ces actes et attitudes peuvent-ils ainsi revenir vers eux-mêmes et réfléchir l’image même du voyeur dans la constitution de ses images via son récit ? Plus Lonsdale et Picq avancent dans leur récit et leurs obsessions voyeuristes, plus l’objet du vice disparaît dans ce qu’ils appellent « l’anonymat du sexe ». L’objet du voyeurisme se dissipe peu à peu au fil du récit, il n’est même plus l’enjeu, et ce qui clôture la discussion c’est la dignité du travail, des efforts, de la peine, du mal que Lonsdale/Picq se donne pour voir. Car en filmant ce récit du voyeur, Eustache filme donc moins le voyeurisme que le voir du voir : il filme ce processus constitutif de l’image par l’image. Si l’image est l’acte visant un vécu nimbé par l’absence même de ce qui est visé, le récit du trou renvoie donc à cette constitution de l’image. L’acte perceptif occasionné par le trou se reflète lui-même, il est renvoyé par ce trou à son acte même car l’objet est l’absence même en tant que trou : trou de la porte des toilettes féminine au café, puis trou du sexe féminin – que Sartre décrivait comme « appel d’être[9] » –, et trou comme condition du monde. L’absence objectivée s’identifie au trou, le vide se redouble et ainsi devient comme la surface réfléchissante du processus imageant du récit. Le trou du sexe féminin opère comme un reflet qui d’abord inverse l’appréciation esthétique de la beauté féminine et ses normes : « toutes les hiérarchies se sont renversées… le miroir de l’âme c’est le sexe. »

Puis cette réflexion inverse l’ordre des jouissances même ; le voyeur constate qu’« il n’y a pas de réciproque entre les sexes » ; et peu à peu, le voyeur n’éprouve plus de jouissance propre à sa condition masculine, mais la jouissance même de ce qu’il voit et selon ce qu’il voit du sexe féminin : « je ne bandais pas, je mouillais. »

Les affects de la jouissance féminine lui sont renvoyés au point qu’il l’éprouve lui-même en s’y réfléchissant. Le voyeur insiste dans ce jeu de reflet de l’image analogue qu’il devient lui-même dans l’effet jouissif de son désir en déclarant plus loin : « j’aurai voulu raconter cette histoire aux femmes d’abord pour qu’elles deviennent exhibitionniste à leur tour. »

Ce n’est donc plus son voyeurisme qui est jouissif, mais l’exhibition de celui-ci ; et ce renvoi à l’objet même de son voir par le récit, il veut en plus le susciter en retour chez les femmes.

Et peu à peu, le sexe féminin n’a plus d’intérêt ; ce qui compte dans le retour en reflet de ce qui est vu, c’est le moyen, l’accès lui-même du voir, ce qui fait voir le voir, le trou de la porte des toilettes : « tout ne pouvait être vu que dans la perspective de ce trou. »

Et alors, l’autre retour et renversement s’effectue : ce qui est réfléchi n’est plus l’état de jouissance comme avec le sexe des femmes, mais la totalité même : le trou réfléchit la perception même du Tout.

« J’ai l’impression que d’abord il y avait le trou, qu’on a construit le trou d’abord » : ce chiasme, l’expression de cette réflexion redoublée indique donc que le vide lui-même renvoie et réfléchit la condition même de l’image. Et accentuer ce retour de la condition de l’image en reprenant, en filmant deux versions met par là-même en question la condition même de l’image du film qui interagit à l’infini. Le trou est une absence qui est identique à cet « intuitif-absent » constitutif de l’image. Fixer ce trou, ce n’est donc pas le voir à partir de ce à quoi il est relatif et donne accès. Et même de ce point de vue, ce trou donne accès au sexe féminin : le trou se réfère à un autre trou. Ce trou que l’on ne voit pas mais dont le film parle est le vide ; et en tant qu’accès à l’accès, il est la condition de tout apparaître, du paraître de l’apparaître, donc vue de la constitution de toute image ; et le voyeur finit par constater :

tout çà <flipper, café, assiettes froides…> ne fonctionnait que pour le trou et que tout le reste était de la frime, c’était de la frime… faire semblant de gagner de l’argent, faire semblant d’en faire dépenser aux autres, d’ailleurs en faire dépenser pour de bon, en gagner, mais que tout ça c’était pour le trou… alors cette perspective m’a parue tellement inquiétante, que je me suis dit, y a pas d’issue… j’ai quitté tout çà puis je me suis replié vers la normalité. J’y suis retourné quelque temps quand même et il était entouré de palissade… c’était comme la mort d’un théâtre porno.

Le trou atteint donc une dimension métaphysique parce que ce film montre la condition même du paraître de l’image, le langage même de l’image dans sa vitalité manifestée. De manière immédiate, Eustache l’aborde au niveau du voyeur qui regarde le sexe des femmes aux toilettes, tout en les désirant comme un ensemble, une totalité, « la foule des femmes », et cela en exprimant son désir au-delà de son histoire « personnelle ». En regardant le sexe, le voyeur voit la totalité du genre féminin mais dans l’ambivalence de la constitution de l’image : c’est pourquoi ce sexe est vu comme vécu du monde, mais également comme anti-monde. L’inversion se fait alors sur le plan esthétique entre les femmes apparemment belle, mais avec un sexe affreux et inversement, mais également sur tous les autres plans où ce sexe combine l’ordre de la séduction du désir sexuel reproductif jusqu’à son usage dans l’urinoir. Ce passage dialectique, ce renversement, un des participant du film en témoigne en posant la question suivante : « pour les hommes le sexe est différent lorsqu’il s’agit d’uriner ou dans l’acte sexuel. Est-ce qu’il n’y aurait pas chez les femmes aussi une certaine différence ? » Et Lonsdale répond : « je sais pas » puis il enchaîne : « Je crois qu’il s’agit d’une loi générale, et c’est pour çà que j’ai voulu la raconter. Quand je raconte une histoire personnelle, je le fais parce que je suis persuadé qu’elle ne l’est pas et que tout le monde l’a déjà eue »

C’est ce passage des fonctions du sexe urinant/concevant que Lonsdale/Picq rabat sur l’expression des idées personnelles comme immédiatement communes, donc partageables. C’est cette ambivalence que l’on peut interpréter selon la combinaison du sexe selon les termes de la description de Hegel où il indique que

la même association de l’élevé et de l’humble que celle que la nature exprime naïvement chez le vivant dans la conjonction de l’organe de son sublime accomplissement, l’organe génital, et de l’organe qui permet de pisser. – Le jugement infini en tant qu’infini serait l’accomplissement de la vie se saisissant elle-même, tandis que le comportement de la conscience de la vie qui demeure dans la représentation est du même ordre que celui de l’homme qui pisse[10]

Ce que scrute le voyeur c’est cette conjonction à la fois intime mais dialectique commune : il viole donc moins l’intimité que l’expression combinée de l’organe génital qui urine et le ravale au genre en général. Cette dissemblance du sexe est vue comme extérieure à toute particularité, donc toute intimité, mais rattache à cela également ce qui n’a rien à voir avec la reproduction, comme extérieurement. La cover-girl ne pardonne pas à Lonsdale/Picq d’avoir vu cela parce qu’elle a été extériorisée hors de sa singularité d’être désiré par tous : elle a été vue comme agent général de l’espèce, et la particularité qui lui a été laissée, c’est son propre acte d’uriner. « Çà, elle l’a pas supporté ». C’est dans le même ordre d’idée que lors du dialogue, une des participantes dit : « le sexe c’est une chose dans le tête », ce à quoi Lonsdale et Picq répondent : « voilà, vous avez enfin compris quelque chose. » parce que c’est essentiellement une affaire de compréhension, c’est-à-dire de saisie que met en jeu l’acte du voir voyeur dans ce qu’il vise. Il objective son désir et ainsi finit par le voir en lui-même et l’auto-saisit pour le com-prendre, le prendre avec et pour d’autre en le racontant. Ainsi, le récit du voyeur dans Une sale histoire est le partage fait à l’autre, aux autres, de cette compréhension se saisissant elle-même. Ce n’est pas un aveu honteux ou voulant révéler un secret mystérieux et sordide. De même quand Lonsdale/Picq dit qu’ « il n’y a pas de réciprocité entre les sexes », il indique que ce que voit le voyeur n’est pas le sexe féminin en particulier, mais son être même en tant que relation constitutive du genre humain apparemment – d’où le fait que l’effet du voyeurisme le fait « mouiller et non bander » – , puis principiellement, que ce que le voyeur voit est le trou mais en tant que relation qui fait se désunir la complémentarité entre les sexes, précisément parce que l’excitation est l’attraction même, donc procède d’une certaine « néantisation » différentielle. Nous renvoyons ici au commentaire de Lyotard reprenant Marx et sa Critique de Hegel de 1842 avec ce passage :

On dira que « les extrêmes se touchent », que le « pôle nord et le pôle sud s’attirent comme le « sexe masculin et le sexe féminin s’attirent », et qu’ils composent l’humain par l’unification de leur différence. Or précisément les pôles et les sexes ne sont pas des êtres (Wesen) différents, ils ne sont que des différenciations au sein d’un être unique, alors que « des extrêmes véritables, réels seraient le pôle et le non-pôle, le sexe humain et le sexe non-humain », ils seraient deux êtres et non pas seulement deux existences dans un même être. La logique hégélienne confond « la différence à l’intérieur de l’existence d’un être » avec l’opposition réelle d’êtres qui s’excluent réciproquement » ; or « autant deux extrêmes se présupposent dans leur existence comme réels et comme des extrêmes, autant il n’appartient qu’à l’être de l’un d’être un extrême, et celui-là n’a pas pour l’autre la signification de la véritable réalité. L’un empiète sur l’autre la signification de la véritable réalité. » (…) Entre le sexe masculin et le sexe féminin, il n’y a pas dit Marx, différence positionnelle, le non qui y est en jeu est seulement celui de l’écart systématique. Cela veut dire qu’un sexe peut être pensé à partir de l’autre, par une simple variation eidétique laquelle consiste dans une néantisation qui fait désunir la complémentarité en terme obtenu avec le terme de départ. C’est cette complémentarité qui est donnée d’emblée dans le fait de l’attraction[11]

Ce n’est donc pas le sexe que voit le voyeur, mais la différenciation dans le genre humain, à la fois dans ses polarités constitutives, et à la fois dans la relation d’excitation attractive qui désamorce ces pôles. Et le Trou fait voir la relation différentielle d’attraction. Le Trou ne lui donne pas un sexe, mais bien plutôt la relation même, en tant que le voyeur s’y adonne selon la polarité de son genre qu’il néantise également de par l’attraction qui l’excite. Encore une fois, Lonsdale/Picq le disent ainsi, passant d’un sexe à l’autre au sein du genre : « je ne bandais pas je mouillais ». L’excitation procède de l’attraction, mais ne s’actualise qu’en néantisant la complémentarité reproductive du genre : c’est pourquoi Lonsdale/Picq indique qu’il n’y a pas de « réciprocité entre les sexes » car ils exposent le désir même au-delà des pôles genrés.

Le voyeur voit donc les tenants et aboutissants de son excitation. L’attraction qui est le mobile de son voyeurisme lui manifeste la relation à son excitation. Il voit donc ce qui permet de voir et par sa compréhension, par la saisie de cette vue compréhensive, celui-ci en témoigne au final par le seul langage ; son récit révèle ainsi le langage de son voir en l’image vue : ce n’est plus un langage désignant en image puisque l’on est déjà dans l’image d’un film ; aussi Eustache filme-t-il le langage, la manifestation :

seul le langage, en s’exposant de lui-même comme le rapport et la séparation infinis, expose aussi cet être-de-soi-hors-de-soi-dans-l’autre qui est la manifestation. En un sens, le langage est la manifestation : il pose la chose hors de soi. Il manifeste la manifestation.[12]

Et c’est à ce point que l’évocation du Trou devient, en tant qu’accès à l’accès, également vue de la vision et ainsi manifestation de la manifestation qui métaphysiquement s’exprime ; aussi, la perspective que voient Lonsdale et Picq est-elle réellement « inquiétante », parce que non seulement le trou devient une obsession qui détermine le Voir, mais également principe de tout et du Tout en son inquiétude même. Ils voient et vivent la Vie même en train de se faire dans l’infinité de son devenir, d’abord comme obsession infiniment répétée de voir par ce trou le sexe, puis de ne voir que ce trou, le Tout étant fait « pour le trou ». Et c’est bien le Trou comme vide et en même temps accès qui est le nœud vivant, l’unité de ce devenir. Là-dessus nous citons là encore Hegel :

Le devenir est l’expression vraie du résultat de l’être et du néant, en tant qu’il est leur unité ; il n’est pas seulement, l’unité de l’être et du néant, mais il est en lui-même l’Unruhe (l’inquiétude, le non-repos)[13] /// L’intuition la plus haute est la vitalité ; la vie est ce procès, et celui-ci, en tant que tel, mis en évidence pour soi, est la pulsation du sang ; l’esprit est cette inquiétude, cette pure vitalité en soi-même ; dans le changement, il y a aussi du devenir, si ce n’est qu’est déjà présent-là un contenu plus concret[14]

Eustache ne filme pas un trou particulier qui conditionne et rend possible le désir. Il le filme à partir du langage, selon le langage ; ce qui est filmé à travers ce trou dont on parle renvoie à cet accès même, c’est-à-dire que le langage lui-même est filmé et réfléchi, renvoyé à lui-même comme trou. Le langage est filmé en tant qu’il nomme et désigne, donc fait accéder à l’accès au point qu’il n’a « pas d’issue » en lui-même ; dans ces renversements, il manifeste la manifestation dans l’expression même de la Vie comme inquiétude. Cette compréhension du sexe offerte n’est pas qu’une esthétique du désir comme aveu d’un énième « mauvais infini » sexuel inassouvi et répété, mais compréhension du devenir même de ce désir vivant. Aussi passe-t-on d’une réduction de l’image en son vécu/absent, au Trou en sa vivante inquiétude. En concluant ce récit sur le trou comme constitutif de l’activité même du voyeur, et en constatant que « tout est fait pour le trou », l’histoire atteint non plus simplement l’accès au sexe féminin, non plus seulement l’accès en tant que tel comme réflexion du voir par le voir, mais comme manifestation de la Vie même en son mouvement inquiet. Ce stade est un nœud d’évocations où l’image du trou est sans image, et pourtant manifeste toute image. Le vécu conjoint à son absence dans l’image est à partir de là manifestée en son principe : mouvement vivant sans repos, « inquiétude ». Ce n’est plus seulement « l’unité de l’être » (vécu) « et du néant » (l’absence), mais l’intuition de la « vitalité » que Eustache filme. Cette captation n’est plus un film écran mais, par le langage filmé, une « expression vraie » dont il développe dans ces versions répétées le fil du « devenir » « inquiet ».

Eustache fait revivre non pas un vécu montré, mais exprime la vitalité par le dire dans Une sale histoire. Nous accédons ainsi à une expérience cinématographique où l’imagination est suscitée, non plus selon un spectacle cinématographique imaginaire, mais un film de l’inquiétude, c’est-à-dire une œuvre vivante.

2. Spectacle

Selon cette perspective d’une expérience de l’Inquiétude au sens hégélien, reprenons ce que signifie le cinéma. Le déroulement des images qui s’opère au cinéma cherche à impliquer le spectateur. Comment ? Cette implication par le mouvement des images consiste à synchroniser la perception et compréhension du spectateur au déroulement temporel du film. On dit qu’un film « trouve son public » quand l’attention du spectateur épouse le rythme du film, suit son déroulement signifiant parce que la temporalité du spectateur coïncide avec celle du film. Alors, « on ne voit pas le temps passer en regardant ce film », car le temps que nous avons accordé au film en le regardant se confond avec le nôtre, c’est-à-dire coïncide avec notre vécu. Nous avons vécu la vie même du film, nous nous identifions aux acteurs et situations des scènes, nous « vivons le film ». Cependant, nous le vivons en tant que nous sommes absents de l’image projeté, nous le vivons comme un absent qui est pourtant pris par la logique de l’image : nous vivons le film par procuration, parce que la temporalité de notre attention devient celle du film. Nous sommes donc en fait absents à nous-même parce que le film vit à notre place par ce fonctionnement de l’image.

Notre temporalité coïncide donc avec celle du film à travers ses images. Mais si en musique la coïncidence de cette temporalité s’opère à travers le son qui en lui-même ne signifie rien en dehors de sa forme, le médium de l’image implique des signes, un certain code de langage que nous pouvons donc comprendre et interpréter. Le spectateur trouve alors dans le déroulement des images cinématographiques certaines affinités avec les signes ; cette entente des signes et leur perception sont donc déterminées par l’opinion et sa sensation qui constituent ce que nous pouvons appeler nos affects. Nous pouvons donc en première approche considérer que le cinéma mobilise les affects par la sollicitation de l’imagination du spectateur qui se synchronise avec le déroulement du film. Ainsi, certaines attentes ou anticipations perceptives et significatives sont donc provoquées et opèrent chez le spectateur selon les images et signes perçus à l’écran. Un film mobilise les affects en ses possibilités perceptives et significatives. Ici se jouent les prétentions qualitatives du film vis-à-vis de ce que peut imaginer le spectateur : soit les anticipations qu’il propose sont du divertissement fait de surprises ou de clichés – en surprenant, rassurant ou en décevant les attentes, d’où l’insistance actuelle à « ne pas spoiler le film » surtout quand il n’a pas d’idées – soit le film travaille ces anticipations dans les possibilités mêmes que le spectateur découvre et produit à travers et avec le film – dans ce cas, le film devient une véritable expérience plus ou moins intéressante dans ce qui est montré et dans ses modalités. Nous effectuons ici une coupure formelle abstraite bien évidemment, car un film peut avoir des phases divertissantes de projections vaines tout en proposant aussi de véritables expériences possibilisantes. Les images du cinéma opèrent selon une puissance évocatrices et sensationnelles telles qu’elles provoquent les affects donc sollicitent le vécu du spectateur jusqu’à lui faire vivre le film par identification : en tant que coïncidence perceptive, le déroulement du film s’opère en activant l’imagination des spectateurs ; les images du film sollicitent le vécu du spectateur qui s’y réfère alors selon ses affinités, donc selon ses affects. On peut n’avoir aucune affinité avec un film, et aucune synchronisation ne s’effectue au niveau du vécu : « on s’ennuie », « on est parti avant la fin », et alors l’appréciation du film proposé est limitée, c’est-à-dire qu’elle est « goûtée » mais dans une distance d’un vécu qui ne s’est pas laissé saisir affectivement et n’a travaillé aucun affect.

Ce que peut avoir d’obscène le film Une sale histoire, ce n’est pas le voyeurisme pervers qui est raconté, ce n’est même pas que nous soyons mis dans la position du voyeur ou de son écoute, mais que nous voyons s’exhiber les opérations de notre propre imagination par ce processus imaginatif qu’est le cinéma. Notre état corporel perceptif est affecté par cette considération du film cinématographique qui nous la présente en ses opérations perceptives, ceci alors même que notre vécu s’est livré à la temporalité du film, que nous nous sommes donc absentés de nous-même. Nous voyons donc notre vécu par Une sale histoire, révélant notre vie de spectateur vécue par procuration à travers ce film. Eustache effectue et accentue cet effet de miroir des affects sur les affects, de réflexion en nous imposant la comparaison des versions Lonsdale/Picq où l’imagination de l’une et l’autre est réévaluée pour nous-mêmes à travers la réécoute insistante. Dans cette obscénité, il n’y a pas de distance expérimentée : nous percevons l’imagination par l’imagination ; de manière immédiate, les affects masculins et féminins font l’objet d’aveux, et ainsi, nous résistons à son spectacle, ou du moins, nous sommes d’emblée dans une expérience cinématographique qui, certes, a un sujet très aphrodisiaque, mais tout en étant mis à distance dans la référence vivante et archétypique de toute production d’image. Et c’est cette distance de l’image par ce qui la suscite dans ce film qui fait que nous ne sommes pas pris dans une forme imaginaire et idéologique.

*

L’image imaginaire est tributaire de l’image imaginée mais avec une référence qui cette fois-ci ne s’effectue que selon l’absence invoquée ; le réel référé dérive de celle-ci et ne concerne plus que le seul vécu lié à cette image selon « l’intuitif-absent », donc ce qui n’a plus la relation au réel, c’est-à-dire sa conscience constitutive « remplie ». Le référé constituant l’image est alors seulement un référé vécu dans l’imaginaire, c’est-à-dire ressenti, sans le lien à la référence réelle : il ne reste que le sentiment selon l’absence. L’imaginaire abstrait donc le réel référé de l’imagination pour ne déterminer que le vécu de l’absence. L’image imaginaire est donc le produit de la négation du référé dans l’absence invoquée. Ce qui opère sur cette image imaginaire, sans sa référence déterminée, est donc idéologique, c’est-à-dire qu’elle n’a plus la visée de la condition constitutive de l’image, elle est donc abstraite de toute possibilité de connaissance effective. Ce qui s’exprime alors avec cette image imaginaire qui provient de la négation de la référence réelle et ne se réfère qu’à la forme de l’absence, c’est un déploiement sans restriction des pouvoirs virtuels du vécu. Comme nous l’avions déjà vu, c’est ce que goûte Laurie Zimmer quand elle dit en écoutant le récit de Lonsdale « avoir voulu descendre son pantalon » mais ne pas l’avoir fait. Elle s’est vécue spectatrice de son désir mais à l’état virtuel ; plus loin dans la discussion, elle prolonge celui-ci en affirmant être décidée à aller dès le lendemain au café du voyeur pour faire du voyeurisme.

Par cette double négation, il y a donc une double libération : à la fois du vécu référé au réel et de l’absence même constitutifs de l’image. Cette libération fait que l’imaginaire est divertissant, c’est-à-dire offre une exploration des intensités vécues des sentiments sans les restrictions et les résistances du sensible, et ainsi, sans les contraintes et nécessités de la connaissance. Si l’image imaginée peut encore être analysée selon une perspective qui l’ordonne par supposition et rend intelligible le réel en en déduisant des conséquences possibles, l’image imaginaire se détache de l’intelligible, elle ne peut être qu’une projection selon les phantasmes d’un anti-monde sans attache connaissable. La projection est l’inverse de la visée qui se réfère au réel ; elle chemine à rebours. Elle fait résonner le vécu en intensités virtuelles à partir de l’absence suscitée par l’image : c’est là-dessus qu’opèrent les modes idéologiques. Un renversement important advient alors, car le vécu qui se réalise sans référence réelle visée n’est lui-même que dépendant, car médiatisé par l’image : le vécu est pris dans ce que l’on peut appeler un « spectacle ».

Ici, le vécu ne sait pas ou ne se réfère plus directement à des conditions réelles. Ce vécu se confond alors avec la projection imaginaire de ses virtualités comme projet. Zimmer là encore le dit en avouant son désir passé tout en en constatant presque malgré elle l’inactualisation. Le projet en tant que projection est but sans moyen. Il est le non réel qui affirme des prétentions inconditionnelles qui passent pour virtuelles. Elles projettent le vécu selon les forces imaginatives qui s’invoquent en l’absence du réel et déploient l’imaginaire.

L’imaginaire est en fait compris et signifié comme étant un spectacle qui organise les imaginations et non l’inverse. Il phantasme en provoquant les affects mais il ne les expérimente pas dans une disposition de relation adéquate : il les prédétermine dans le sensationnel et le subliminal de la projection ; il les entraîne à la consommation indéterminée de spectacle. Or, le spectacle est selon Debord une « marchandise se contemplant elle-même dans un monde qu’elle a créé [15]», donc un système d’échange imaginaire qui ne se réfère plus à son fond et à son principe évaluant la pertinence des besoins selon ses conditions de vie réelles. En faisant se comparer deux versions qui forment un seul film, Eustache tente un échange autocontemplatif. Ce film de Jean Eustache fixe donc ce risque du spectaculaire pour tenter de le surmonter. L’échange marchand est interne au film mais l’Histoire échappe au film qui reste un possible scénario et une impossible authentification vécue.

En tant que tel, le spectacle spectaculaire inverse tout ; son fonctionnement s’identifie à l’imaginaire mais qui cette fois-ci forme les affects, imaginations, les goûts, et donc le vécu en tant que spectacle « interactif » ; il en renforce la condition d’échange, le référentiel marchand donc les « valeurs » idéologiques. Cet imaginaire qui est spectacle se contemplant lui-même n’est donc pas dans ce système d’échange un ensemble d’images, mais la relation sociale même médiatisée par l’image[16] qui vide, qui exploite et épuise tous les affects dans l’abrutissement cumulé des projections. Car alors le vécu n’est plus lié à sa condition de vie réelle, il est dans le système spectaculaire immédiatement et exclusivement lié à des images d’emblée imaginaires. L’image est ici employée au sens large, dans la mesure où elle organise le vécu tout en le vidant, en l’absentant de toute vie ; dans cet ordre d’idée, les mots employés par le spectacle n’ont plus de signification, ils ne manifestent rien, c’est-à-dire qu’ils ne se rapportent plus à une description ou à une connaissance : n’apparaissent alors que des écrans sans relation, des slogans et des « éléments de langage » au service de l’idéologie. L’horreur c’est que moins leur pouvoir de connaître est effectif, plus leurs projections sont puissantes et divertissantes par ses « riches » virtualités déployées.

Avec l’imaginaire, un réseau d’images se contemple, lesquelles sont des renvois ou relais d’échanges qui déterminent la manière dont on se réfère et vise le réel. Mais le réel n’est à ce stade que l’image, et la contemplation est d’emblée dans l’image spectaculaire. Ce terrain d’image fixe les relations sociales comme marchandise, et médiatise les vécus dans cette optique. Le spectacle forme ses spectateurs, donc leurs goûts c’est-à-dire leurs vécus comme l’indique Orson Welles dans Citizen Kane. Il n’est donc plus nécessaire de poser la question en termes de « besoin du public », et de se demander quelles images vont correspondre à ses goûts et se rentabiliser : il suffit d’imposer l’image comme simple « contenu » à diffuser plus ou moins intensément pour former la société. L’imaginaire est la structure spectaculaire qui détermine ce qui est important, ce qu’il est nécessaire économiquement de contempler selon l’échange marchand. La seule question est de savoir si le contenu remplit complètement ou non le format du marché, ou si le contenu se reconfigure selon la rentabilité.

Si l’on revient à l’expérience artistique proprement européenne, au XXème siècle, sa destinée tragique aura été d’explorer l’image en tant qu’imagination en allant au bout de l’absence dans le vécu, c’est-à-dire en dépassionnant l’imagination dans une machination des contenus vides de l’imaginaire. Debord la résume ainsi :

L’erreur qui est à la racine du surréalisme est l’idée de la richesse infinie de l’imagination inconsciente. La cause de l’échec idéologique du surréalisme, c’est d’avoir parié que l’inconscient était la grande force, enfin découverte, de la vie. C’est d’avoir révisé l’histoire des idées en conséquence, et de l’avoir arrêtée là. Nous savons finalement que l’imagination inconsciente est pauvre, que l’écriture automatique est monotone, et que tout genre d’« insolite » qui affiche de loin l’immuable allure surréaliste est extrêmement peu surprenant. La fidélité formelle à ce style d’imagination finit par ramener aux antipodes des conditions modernes de l’imaginaire : à l’occultisme traditionnel.

(…) Le surréalisme, s’opposant à une société apparemment irrationnelle, où la rupture était poussée jusqu’à l’absurde entre la réalité et les valeurs encore fortement proclamées, se servit contre elle de l’irrationnel pour détruire ses valeurs logiques de surface. Le succès même du surréalisme est pour beaucoup dans le fait que l’idéologie de cette société, dans sa face la plus moderne, a renoncé à une stricte hiérarchie de valeurs factices, mais se sert à son tour ouvertement de l’irrationnel, et des survivances surréalistes par la même occasion. La bourgeoisie doit surtout empêcher un nouveau départ de la pensée révolutionnaire. Elle a eu conscience du caractère menaçant du surréalisme. Elle se plaît à constater, maintenant qu’elle a pu le dissoudre dans le commerce esthétique courant, qu’il avait atteint le point extrême du désordre. Elle en cultive ainsi une sorte de nostalgie, en même temps qu’elle discrédite toute recherche nouvelle en la ramenant automatiquement au déjà-vu surréaliste, c’est-à-dire à une défaite qui, pour elle, ne peut plus être remise en question par personne. Le refus de l’aliénation dans la société de morale chrétienne a conduit quelques hommes au respect de l’aliénation pleinement Irrationnelle des sociétés primitives, voilà tout. Il faut aller plus avant, et rationaliser davantage le monde, première condition pour le passionner.[17]

La préoccupation immédiate de la société du spectacle est de gérer ce vécu selon le pouvoir d’évidement de l’image : la vacuité prédéterminée des relations et références du vécu se projette et résonne alors comme inconscient, sans conscience ; et l’écho du non-conscient est alors la non-connaissance qu’est l’idéologie, donc le sans-clarté qu’est l’occulte comme simple sacralisation de l’ignorance vécue, acceptée et considérée comme « profonde ». Le surréalisme a tenté cette exploration de l’imaginaire via l’imagination comme pensée de l’inconscient, pensée inconsciente revendiquée : elle n’a logiquement trouvé que le vide relatif, comme absence de contenu, « pauvre » ; elle n’a donc pas affronté la radicalité de son néant même. Au final, elle n’a fait que le thématiser sous des formes primitives et formules occultes, en le ritualisant à nouveau dans le jeu du symbole ésotérique, donc d’autres masques de vécu étouffant la vie du vécu. Le résultat de cette exploration de l’imaginaire est effectivement une nouvelle aliénation qui permet d’éteindre toute référence réelle, tout mouvement de visée réelle, donc toute velléité révolutionnaire, c’est-à-dire tout mouvement vivant de connaissance et de travail des conditions de vie. Pour le moment, on encourage la projection parce qu’elle n’atteint aucune condition vivante, elle ne fait que divertir jusqu’à la paralysie irrationnelle, elle influence. Le résultat est que le mouvement révolutionnaire, en son inquiétude essentielle, est rabaissé à des projections, des images clichés, des « faits » caricaturaux.

Eustache symbolise comme Trou cette fascination dont parle Debord pour l’inconscient surréaliste et adoration de l’occulte superstitieux ou primitif. Dans les deux cas, ce vide ne fait que renvoyer à un spectacle de vide idéologique qui « dissout » toute pensée, et se complaît à vendre son désordre défoulé en un spectacle de plainte qu’elle fait passer pour révolutionnaire. C’est à cela que fait allusion le personnage de Lonsdale/Picq qui en vient à avouer préférer l’ordre de la morale « Victorienne » face à cette époque de 1970 qui est pleine de « répression », car lorsque les repères sont nets, il est plus facile et honnête d’y échapper ; sinon le vide boit toute passion réellement vécue pour la renvoyer en une projection – indéfiniment rejouée – qui est certes revendiquée comme « libératrice », mais qui en réalité est relative, car elle a besoin de contraste artificiel pour jouir selon une « hygiène » « domestiquée » : on veut alors artificiellement se tirer de la « morale chrétienne » pour mieux se vautrer dans l’adoration primitive.

Françoise Lebrun

3. L’imagination

Quel que soit le film, le cinéma fait de nous des voyeurs, et met en scène des êtres ou acteurs selon des modes exhibitionnistes. Une Sale histoire est en cela non pas l’histoire d’un vice, mais l’exposition des principes constitutifs du film cinématographique. Aussi, alors que le cinéma est un art dont le médium est essentiellement l’image et la relation de celle-ci à un public, le cinéma pourrait donc être considérée comme l’expression même du Spectacle que dénonce et analyse Debord : aussi, quel cinéma pourrait donc malgré tout surmonter le spectacle dans ses modes spectaculaires ? L’œuvre de Jean Eustache Une sale histoire affronte ce problème selon plusieurs fronts pour tout d’abord ne pas verser dans le risque de cette relation sociale médiatisée par l’image, puis désamorcer le spectacle par le spectacle en surmontant sa vie morte en remontant à l’Inquiétude de la manifestation : trouver la coïncidence du mouvement inquiet avec celui de la motion du cinéma est le but des films eustachiens. Eustache filme de véritables relations sociales qui ne se vident pas, ne se réfèrent comme image en s’y dupant et en nous dupant sur la teneur réelle vécue de cette relation. Et nous l’avons assez dit, Eustache ne clôture pas ses images dans des illustrations dérivées, mais il les fait s’évaluer entre elles selon deux versions comparatives : il met en relation la relation du spectacle cinématographique en lui-même ; les deux versions deviennent spectatrices entre elles. Rien que dans cette forme du récit filmé comme l’enjeu d’un film en devenir dans le film, et dans ces mises en regard des versions, nous sommes structurellement dans une position libérée du spectacle puisque le film en pointe les limites jusqu’à nous les faire éprouver dans la forme du film. Ce film n’est pas donné. Les deux versions sont l’image de l’autre, elles s’imagent entre elles parce qu’elles se projettent en imageant un film prochain, un film en préparation, soit dans le scénario, soit dans l’évaluation documentaire d’une histoire apparemment racontée sur le vif. L’image est spectatrice d’elle-même et se neutralise parce qu’elle s’absente de l’absence inhérente à sa structure. L’évidement de l’image est objectivé dans l’évocation du trou dont le récit n’est pas illustré. Si le Trou avait été filmé en illustration du propos, il aurait été en lui-même dans son vide la vérité du spectacle, comme « négation visible de la vie ; comme une négation de la vie qui est devenue visible[18] » ; tout comme l’objectif des caméras, le récit nous en abstrait par la constitution d’un film dans le film se saisissant à l’infini. L’image du récit raconté se tire ainsi de la relation spectaculaire parce qu’elle se montre par le récit dans son « rapport social[19] » même, et ainsi retourne le procès spectaculaire en présentant la re-présentation du spectacle. Elle est ainsi un vécu de cette « représentation[20] » médiatisé par des images sur le mode de la constitution d’un film en formation. Dans la première version, Eustache dénonce subrepticement la projection via Douchet en lui faisant dire que son « scénario ne marche pas » ; aussi doit-il aller à rebours du spectacle dans la constitution du film.

Jean Douchet

Ainsi, l’imagination du réalisateur est mise en scène dans son risque, avec Douchet dans la première version et Eustache lui-même dans la seconde : tous les deux cherchent une image du film à partir d’une histoire qu’ils ont déjà entendu, mais ils veulent comprendre comment va fonctionner cinématographiquement cette histoire en la faisant redire avec des spectateurs partie prenante. En ce sens, ils travaillent l’imagination en s’exerçant à ne pas séparer et diviser le film en son activité dans une représentation irréelle (imaginaire) ; ils cherchent la conscience pratique même du film, et non une projection ou une copie sans relation au spectateur. En cela, Eustache fixe et transcrit ce risque de l’imagination dans la pratique cinématographique, au même titre que Marx par ailleurs :

La division du travail ne devient effectivement division du travail qu’à partir du moment où s’opère une division du travail matériel et intellectuel. À partir de ce moment la conscience peut vraiment s’imaginer <nous soulignons> qu’elle est autre chose que la conscience de la pratique existante, qu’elle représente réellement quelque chose sans représenter quelque chose de réel[21].

Ce qui est filmé dans Une sale histoire est cet effort du réalisateur à travailler l’activité de sa pratique cinématographique selon le vécu vivant. Encore une fois, quand Douchet avoue à Lonsdale le sens de son invitation : « mon scénario ne marche pas », il veut revenir à une pratique où la division de son souvenir initial n’opère plus. En répliquant cette recherche, en présentant cette tension entre Une histoire en deux versions, Eustache montre un travail de concrétisation qui cherche à échapper à ce que Debord appelle la « fausse conscience du spectacle[22]», laquelle présente le spectacle comme partie et instrument d’unification. Avec le film, Eustache s’insère directement en tant que réalisateur au sein du film, que ce soit lui-même ou Douchet. Il distingue sans les séparer ces deux rôles selon deux versions, et sans laisser croire à une unité souterraine ou qui viendrait effectuer celle-ci en un Deus ex machina final. Celle-ci est encore à effectuer, elle n’est pas préformatée et donnée pour accentuer notre passivité au spectacle.

En filmant deux versions d’un même récit, nous-même, en tant que spectateur, comme Douchet et Eustache, nous devons faire cet effort d’évaluation créative de l’histoire en comparant l’une et l’autre version ; nous devons en chercher la relation adéquate : ainsi, l’histoire est une responsabilité que Eustache rend et donne au spectateur de ce film car elle n’est pas offerte toute faite ou imposée : nous avons le devoir créateur d’en constituer la forme et le sens à l’occasion de cette répétition apparente. Ce n’est donc pas un tableau à projection imaginaire, mais une forme cinématographique qui sollicite et fait travailler l’imagination sans clôture imaginaire. Nous devons nous référer aux versions et les comprendre non plus en reconstituant ce qu’elles font s’absenter d’image illustrative possible, mais ce qu’elles manifestent d’unité vivante[23] dans leur relation, comme relation. Ces deux versions ne constituent pas une « tautologie », un redoublement de versions agencées par pure provocation comme l’est le spectacle en tant que moyen qui est en réalité sa fin[24]. Cette fausse tautologie du film est la critique de la « séparation », de l’unilatéralité qui forme l’essence du spectacle selon Debord[25]. L’une et l’autre version ne sont pas le phantasme de l’autre ou le modèle et réalisation de l’autre. La possibilité d’un film est présente dans ces deux versions, et le propos du récit qui donne la parole au voyeur ne met pas en question le caractère permis ou interdit, réprouvé par la morale de son activité, ou plutôt de son « travail » comme le dit le voyeur : le possible et le permis passent l’un dans l’autre. Ce que rend possible le trou qui n’était pas vu au début devient ce qui permet l’accès à toute possibilité et devient le Tout devant lequel le voyeur se prosterne.

Michael Lonsdale

Debord conclue son propos sur la lutte contre le spectacle par la nécessité d’une « rationalisation » comme première condition pour « passionner » le monde. Nous pourrions considérer cela comme une contradiction si les passions sont essentiellement passives et la raison active. Cependant, nous ne pensons pas ici en termes de faculté mais de relation interagissante : raison, imagination, passions sont les noms de différentes attitudes qui disposent et se disposent à la recherche d’un style propre, à la détermination d’expression au monde singulière. L’essentiel d’un film est donc de travailler l’attitude face au risque spectaculaire et d’expérimenter l’image cinématographique en un échange relationnel qui surmonte la marchandisation illusoire pour que l’image ne soit plus un spectacle de projection, de stupéfaction, mais une réelle compréhension sociale qui expérimente et connaît d’authentiques relations d’affects, authenticité que Spinoza appelle « adéquate » :

Lorsque nous connaissons adéquatement les choses <par les causes> nous ne nous coupons donc pas de l’affectivité, au contraire nous la transformons dans le sens des passions joyeuses. Inversement il serait totalement faux de croire que la vie des passions, caractérisées par la « fluctuation de l’âme » et par le conflit intérieur, corresponde à l’absence de toute connaissance ; dès lors que nous pensons (et pâtir signifie penser) nous connaissons aussi quelque chose – mais sous la forme la plus faible, celle de l’imagination des choses extérieures d’après les effets qu’elles produisent sur nous et devant lesquels nous nous sentons relativement impuissants. Il s’agit bien d’une illusion ou d’une méconnaissance, mais une méconnaissance n’est pas une non-connaissance : c’est aussi un genre de connaissance.[26]

Ce sont les développements de type imaginatifs commenté par Etienne Balibar chez Spinoza qui sont filmés dans cette discussion sur la teneur du voyeur exhibant son désir, et pas simplement son excitation et fantasme passé ; Eustache tente de capter cette « méconnaissance » de soi qui discute, qui en discute ; Eustache transpose dans son film ce genre de connaissance qui forme les passions que Lonsdale/Picq génère avec l’assistance : il détermine son impuissance et refus relativement à « l’hygiène » et la « domestication » du sexe : ce qui compte n’est pas l’accord, mais l’accès selon son désir et « juger » : d’où la l’inadéquation structurelle du voyeur et ce « conflit » qui veut « gagner » une femme mais se contente de l’accès à son sexe sans quelle le sache – « je préférais voir plutôt qu’avoir » -, en rejetant la relation de connaissance via la conversation « tu me plais, je te plais ». D’où également le jugement final sur l’excitation en elle-même en tant que généralité du sexe qui « est dans la tête », « anonymat », et non plus seulement de La femme ou d’un sexe en particulier : « cet anonymat du sexe… à ce moment-là c’était la foule des femmes qui comptait, la foule des femmes, et puis essayer de voir leur sexe, et à ce moment, juger ; oui çà m’excitait. » : le jugement du voyeur se base donc sur une « méconnaissance » avouée et revendiquée, il semble se contenter de relation d’imagination.

Aussi, ce qui est filmé dans cet apparent monologue auquel succède une série d’échange, c’est une mise en question du vécu dans l’expression de sa sociabilité. Elle prend la forme de l’échange de jugement. L’enjeu paradoxal étant de filmer, donc de générer en image, une sociabilité qui n’est pas médiatisée par l’image. Cette tension problématique est telle qu’il est déjà admirable que ce film ait pu en fixer la contradiction et la tentative de la surmonter via la captation de cette discussion. Pour cela, le film montre les interactions des vécus et l’évaluation de leurs modes d’expressions dans l’ambivalence du voyeurisme et de l’exhibitionnisme pour en expérimenter les causes afin de comprendre et déterminer les potentiels d’affects au sens spinoziste.

Une sale histoire se présente donc comme un type de spectacle de l’imagination en elle-même, non dans ses potentielles projections imaginaires, mais dans ses relations d’affects se constituant selon ce schéma spinoziste décrivant l’état du corps. Le spectacle très particulier qu’en propose cinématographiquement Eustache consiste donc en une évaluation et description de ces conflits de compréhensions qui tentent de constituer, résister ou de se défaire des projections par le dialogue, mais selon les modes imaginatifs de l’imitation et de l’identification. En effet, l’effort de l’imagination est ordonné par le désir, le conatus qui cherche à se conserver et persévérer dans son être à travers l’imitation selon Spinoza :

Éthique, Prop III, 31 : « Si nous imaginons autrui aimant ou désirant, ou au contraire haïssant ce que nous aimons, désirons ou haïssons nous-mêmes, ce seul fait nous fera aimer, désirer ou haïr l’objet de façon plus constante. Mais si nous l’imaginons ayant en aversion ce que nous aimons, ou inversement, alors nous serons en proie à la fluctuation de l’âme.

Démonstration : Le seul fait d’imaginer quelqu’un aimant quelque chose nous fait aimer la même chose (…)

Scolie : Cet effort [conatus] pour faire que chacun approuve l’objet de son amour ou de sa haine est en vérité l’Ambition ; nous voyons donc que chacun désire par nature que les autres vivent conformément à son naturel propre [ingenium] ; mais comme tous les désirent également, tous se font également obstacle, et comme tous veulent être approuvés ou aimés par tous, tous se haïssent réciproquement. »

Trois idées sont ici étroitement liées (et c’est leur liaison qui est forte, originale) : celle de l’identification, mécanisme psychique fondamental qui fait communiquer les affects d’un individu à l’autre à travers leurs images ; celle de l’ambivalence qui menace, dès l’origine, les affects de Joie et de Tristesse, donc l’amour et de haine, et qui fait fluctuer l’âme (ou le cœur : animus) de chacun ; enfin, celle de la crainte des différences, par laquelle chacun s’efforce de surmonter cette fluctuation, et qui en retour l’entretient indéfiniment.

(…) Le « semblable » – l’autre individu à qui nous pouvons nous identifier, envers qui nous éprouvons des sentiments « altruistes », celui que la religion appelle « prochain » et la politique « concitoyen » – n’existe pas comme tel naturellement, au sens cette fois d’un être là donné. Mais il est constitué par un processus d’identification imaginaire, que Spinoza appelle « imitation affective » (Ethique, III, 27), et qui agit dans la reconnaissance mutuelle des individus aussi bien que dans la formation de la « multitude » comme agrégat instable de passions individuelles. Les hommes, pour autant qu’ils ont « la même nature », ne sont pas « semblables » ! mais ils le deviennent. Et ce qui provoque l’identification, c’est une « cause extérieure », à savoir l’image de l’autre comme objet affectif. Mais cette image est profondément ambivalente : à la fois attractive et répulsive, rassurante et menaçante[27]

Ainsi, dans la discussion qu’engage Lonsdale/Picq s’opère un double processus d’identification, à la fois imitative ou projective de leurs affections sur les autres, et des autres eux-même. C’est pourquoi l’effet du discours est la réaction seulement dite d’une des spectatrices : « en vous écoutant, j’ai eu envie de descendre mon pantalon, mais je ne l’ai pas fait » ; le vrai nom de cette actrice Laurie Zimmer n’apparaît d’ailleurs pas au générique, comme si son identité n’existait pas dans ce qu’elle projette et veut imiter de l’histoire de Lonsdale, avec la manière dont elle est affectée par cette histoire, y réagit et agit par cette histoire, parce que ce qui est filmé dans et par sa réplique, c’est le jeu même des affects dont elle n’est que le carrefour « anonyme », lequel n’a pas principiellement de substance individuelle, puisqu’il n’est qu’occasion relationnelle et effort de communication[28]. S’ensuit une mise au défi de Zimmer qui lui dit alors :

« Eh bien je vais commencer à faire cela <regarder> demain matin. Où il est votre café ? et ça existe dans les chiottes des hommes ? »

Lonsdale lui répond alors « il n’y a pas de réciproque entre les sexes. »

Et Zimmer lui indique alors : « mais ce n’est pas en réciproque ! vous m’avez donné envie de le faire. C’est pas pour me venger j’ai envie de le faire. »

Lonsdale lui dit : « contentez-vous de regarder les exhibitionnistes. »

Zimmer répond : « mais je le fais, je le fais toujours. »

Londsdale : « mais non, Elles fuient comme s’il allait vous étrangler. »

Zimmer confirme : « je le fais toujours. »

Lonsdale répond par « Elles », comme si Laurie Zimmer n’était que l’épiphénomène de la Femme ; il ne croit pas à l’identité propre et particulière du désir de Zimmer en dehors de son interaction ; elle témoigne pourtant de l’identification de l’effet de son désir, comme effet de l’excitation, de la même manière que Lonsdale/Picq la décrit lui comme une jouissance féminine quand il est voyeurs d’un sexe féminin. Mais c’est cette identification qui l’intéresse, parce qu’elle est en même temps un accès au désir[29]. Or quand une femme lui avoue que son histoire lui a donné envie d’être exhibitionniste et voyeur, Lonsdale n’imagine pas cela possible : il renvoie cette intention à la réaction d’une femme confrontée à un exhibitionniste, à un voyeurisme subi qui en surmonterait cependant la passivité en ne fuyant pas. Il doute que son histoire plaise aux femmes, mais attend que les Femmes « changent quelque chose », notamment face à un exhibitionniste.

Laurie Zimmer (pseudonyme Laura Fanning)

Comme nous l’avons vu plus haut, sur la réciprocité entre les sexes, Lonsdale communique non pas la polarité d’un désir spécifiquement masculin ou féminin, mais sa néantisation en tant qu’excitation relationnelle, donc désir interagissant du genre humain. « Vous m’avez donné envie de le faire » dit Zimmer et Lonsdale nie cette envie parce qu’il fixe la néantisation même de l’attraction : il demande alors seulement que la relation de la polarité soit fixée, que l’on se contente de regarder la tension attractive du genre. C’est pourquoi une certaine forme d’identité collective – « transindividuelle » au sens de Balibar interprétant Spinoza – se constitue peu à peu au fil de l’histoire de Lonsdale/Picq ; et le metteur en scène observe les personnes qui se massent peu à peu autour de l’histoire de Lonsdale/Picq. Les spectateurs s’approchent pour « participer » à l’écoute, ils « communiquent » et par là, ils s’identifient aux affects que décrit Lonsdale/Picq de la même manière que celui-ci décrit sa transformation liée au trou.

Récapitulons : Lonsdale indique au début de son propos que « c’est une histoire que les femmes n’aiment pas beaucoup » mais il s’identifie à leurs affects dans sa jouissance de voyeur – « je ne bandais pas, je mouillais » – et tente de faire accepter à ses interlocutrices certaines réactions à adopter quand un exhibitionniste se présenterait à elles. C’est le jeu même de la discussion d’Une sale histoire que saisit le commentaire spinoziste :

Nous tentons d’imiter les autres et d’agir conformément à l’image que nous nous en sommes faite, et nous tentons d’obtenir d’eux qu’ils nous imitent et agissent en fonction de l’image que nous projetons de nous-mêmes… l’imagination est donc une réalité transindividuelle faite de processus mimétiques de transport partiel des idées et des affects[30]

Selon ce schéma spinoziste, ce même circuit des modes imitatifs de l’imagination se développe dans le film puisque non seulement les femmes écoutent, prennent plaisir à cette histoire très « belle », « charmante », fantasment ce désir d’être vue et de s’exhiber, et vont aussi jusqu’à vouloir faire la même chose dès le lendemain en se faisant voyeuses. Le transindividuel des affects est donc mis à jour ; et le caractère apparemment personnel d’un secret sordide est en réalité déjà commun, partagé puisque communiqué, donc filmé en tant que relation.

Aussi la consistance de ce film procède-t-elle de l’ensemble de ces faisceaux relationnels produisant de multiples subsomptions par les interactions infinies que déclenche ce récit redoublé. Cette histoire est en réalité vécue en la racontant et en l’écoutant. Qu’importe qu’elle ait effectivement été vécue selon les éléments « historiques » indiqués. Ce qui forme les individus c’est l’expression de cette histoire dite ; et l’imagination est filmée sans illustration dans cette opération même comme interaction et dialogue des affects. Ce qui est donné à voir est cette multiplicité d’emboîtements des locuteurs, de phases mimétiques et d’intégrations d’ordre affectifs imaginés ou raisonnés, argumentés. Si l’imagination est faite de processus mimétique par transports partiels d’idées et d’affections, alors le sujet d’Une sale histoire est cette tentative de sortie de l’ordre imaginaire pour atteindre l’adéquation rationnelle : les deux versions figurent cette tentative de l’adéquation, ou du moins, d’adéquation d’Une histoire qui est à penser multiplement. Chaque foyer de conatus doit s’y trouver en sa version passive et active, c’est-à-dire son style relationnel.