Le Guide des Égarés de Maïmonide (photo de l’auteur)

En 1305, une polémique entre rabbins et philosophes aboutit à la prononciation d’un herem visant à restreindre l’étude de la philosophie. Ces événements ont été étudiés et commentés de manière assez exhaustive par des spécialistes tels que Charles Touati ou, plus récemment, Gad Freudenthal. On n’apportera donc rien de nouveau, hormis peut-être un éclairage particulier par la comparaison des doctrines de Maïmonide (1135-1204) et Saadia Gaon (882-942), ce dernier, méconnu en France, et faisant l’objet de mon prochain essai à paraître chez Honoré Champion. Si Maïmonide est bien à l’origine de la controverse, Saadia Gaon n’est jamais évoqué dans cette affaire. Pour cause, il vécut trois siècles plus tôt. Si la comparaison me semble cependant pertinente, c’est que si on accuse Maïmonide de corrompre la pensée juive par l’esprit philosophique, Saadia Gaon ne fut, lui, jamais inquiété alors qu’il doit à juste titre être considéré comme celui qui a véritablement réintroduit la philosophie et ses méthodes dans la culture juive médiévale.

L’excommunication de 1305 est en effet l’aboutissement de plusieurs controverses qui prennent leur origine dans l’œuvre de Moshe ben Maïmon, plus connu sous le nom de Maïmonide, souvent surnommé le « Sage de Fostat » ou encore l’« Aigle de la Synagogue ». Pour désigner cette série d’événements qui s’étalent de 1190 à 1306, on parle d’ailleurs de « controverses anti-maimonidienne ». Pour autant, il n’est pas certain qu’en 1305, Maïmonide, mort depuis plus d’un siècle, se serait rallié au camp des « rationalistes » pour soutenir le droit aux études de philosophie. Élitiste au plus haut point, il déclarait adresser son Guide des Égarés non « au commun des hommes ou à ceux qui commencent à étudier », mais bien plutôt à « l’homme religieux chez lequel la vérité de notre Loi est établie dans l’âme et devenue un objet de croyance, qui est parfait dans sa religion et dans ses mœurs, et qui a étudié les sciences des philosophes »[1]. Le public visé est donc particulièrement restreint[2].

Prolégomènes

Tout part donc du Guide des Égarés qui suscitera de vifs débats dans les communautés juives. Touati recense une dizaine de griefs à l’encontre de l’auteur : entre autres, sa réduction des prophètes à de simples philosophes, sa limitation du champ des miracles, ses interprétations spiritualistes du Monde À Venir, mais surtout l’allégorisation des récits bibliques.

L’interprétation allégorique sera en effet la principale source de discorde. Cette méthode d’interprétation est née parmi les anciens philosophes grecs ennuyés par les nombreuses bassesses morales (mensonges, adultères, infanticides, etc.) que les poètes attribuaient aux dieux. On remplaçait alors le sens littéral gênant par une idée plus « profonde », que seul un esprit averti pouvait saisir. Théagène de Rhégiôn[3] est le premier penseur connu pour avoir recouru à cette méthode. Quatre siècles plus tard, Aristobule de Panéas[4] s’est avantageusement servi de cette méthode pour évincer les anthropomorphismes (l’attribution de traits humains à Dieu) dans la Bible. Mais c’est surtout avec Philon d’Alexandrieque la méthode allégorique sera élargie à de nombreux domaines et massivement utilisée. Or, ladite méthode suscite la méfiance dans le monde juif, tandis qu’elle est largement plébiscitée chez les chrétiens. De fait, bien que de confession juive, Philon ne devra la survie de son œuvre qu’aux premiers penseurs chrétiens (Origène, Clément d’Alexandrie, etc.), pleins d’admiration pour son art.

Or, après Philon, on observe que la culture juive s’est tenue à l’écart de la réflexion philosophique ainsi que de la méthode allégorique pendant de longs siècles. Les rabbins privilégiaient en effet une lecture littérale des textes saints. En réalité, à la suite de Philon, on ne trouve aucune œuvre philosophique qui aurait été composée par un auteur juif. Il faut attendre le Xe siècle avec des auteurs comme Saadia Gaon, Isaac Israéli (v.855/v.950) ou David al-Muqammis (v.850/937). Il est à constater que ce renouveau de la philosophie juive médiévale ne suscitera nulle vague d’indignations semblable à celle que nous nous proposons d’étudier. Freudenthal veut croire que cette absence de polémique est due au fait que l’œuvre du Gaon eut « une audience nettement moindre que celle de Maïmonide ». L’œuvre de Saadia Gaon n’a pourtant pas grand-chose à lui envier. Son célèbre Kitab al Amanat wa-l-I’tiqadat[5] (« Livres des Doctrines et des Convictions ») constitue la première tentative de présentation systématique de la foi juive. Le Tafsir (« commentaire »), l’une des plus anciennes traductions de la Bible hébraïque en arabe, constitue l’équivalent pour les communautés juives sous domination arabe de ce que fut la Vulgate de Saint Jérôme pour le monde occidental. C’est une œuvre largement imprégnée par sa philosophie, puisqu’en sus de la traduction, l’auteur y intercale de longs commentaires. Nommé gaon[6] de l’académie babylonienne de Soura, Saadia peut être considéré comme la plus haute autorité intellectuelle de son temps, dont le prestige s’étendait non seulement à la région de Bagdad, mais également sur une grande partie des communautés juives du pourtour méditerranéen à travers ce qu’on appelle la littérature des responsa.

Je pense donc que, contrairement à ce que laisse entendre Freudenthal, l’absence de polémique ne relève pas tant d’un défaut de notoriété, que d’une perspective radicalement différente. Si les écrits de Saadia Gaon n’ont jamais suscité la méfiance envers les études de philosophie, la raison en est selon moi que, là où Maïmonide présentait une philosophie contournée et sophistiquée accessible à une infime élite, le philosophe babylonien se propose d’être transparent et accessible à tous : « Mon intention est de rendre le contenu de ce livre entier à la portée du lecteur ; de m’exprimer dans un langage simple et non difficile »[7].

La première controverse (1190-1198)

S’étalant sur plus d’un siècle, la controverse se déroule en plusieurs épisodes. Le premier advient du vivant même de Maïmonide. On lui reproche d’éluder dans ses écrits le sujet de la résurrection des morts. Or, bien que le Talmud déclare : « il n’aura pas de part au Monde à Venir celui qui nie que […] les morts ressusciteront » (Sanhedrin 10), ce sujet restait âprement débattu parmi les rabbins et philosophes juifs. De fait il s’agissait d’une doctrine difficile à admettre pour les esprits les plus rationalistes. Les penseurs hellènes, puis romains, ne se sont pas privés de persifler les Juifs (ou les chrétiens) lorsque ceux-ci affirmaient que les corps des défunts se relèveraient de leurs sépultures par la grâce de Dieu.

Pourtant Maïmonide ne nie nullement ce dogme. Celui-ci est inclus dans sa liste des 13 croyances fondamentales du judaïsme. Toutefois, il est étonnant de ne pas trouver un mot sur ce sujet dans le Guide des Égarés qui avait pour ambition de clarifier tous les sujets problématiques des Écritures. Dans son grand code, le Mishneh Torah, seules quelques courtes lignes lui sont consacrées dans le premier livre[8].

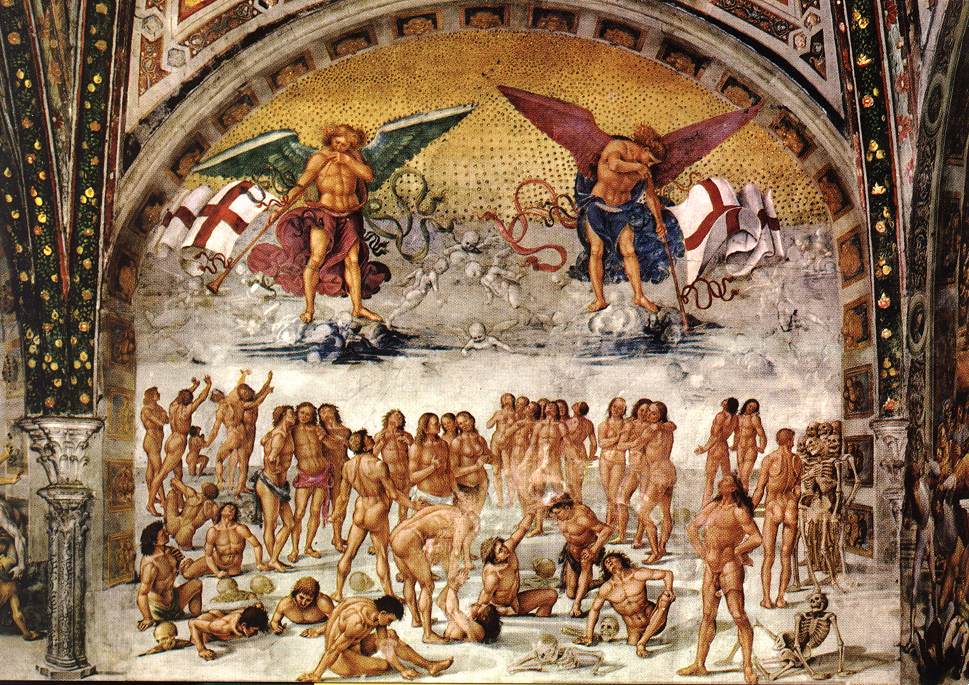

La résurrection des morts, Fresque de Luca Signorelli, Cathédrale d’Orvieto (1502

Si le sujet semble l’indisposer, c’est qu’il considère que seule l’âme est destinée à survivre. La résurrection physique ne cadrait que mal avec ses conceptions philosophiques. En 1191, pour faire taire ses détracteurs, il rédigera un Épître sur la résurrection. Dans cette réponse à ses contempteurs, Maïmonide ne s’étend guère plus sur le sujet, prétextant qu’il s’agit d’un miracle qui n’appelle pas de développement raisonné. Il admet croire en la résurrection, se conformant en cela non à la raison, mais à la Torah.

Cette polémique, principalement centrée sur l’Égypte et la Babylonie, se répand jusqu’en Europe. À Tolède, le poète et traducteur Judah ben Solomon al-Harizi[9] (1165-1225) se sent obligé de prendre la défense de Maïmonide face aux rabbins anti-rationalistes. En Provence, le talmudiste Abraham ben David de Posquières (v.1125-1198) se montre à l’inverse très critique. Ce n’est pas tant la question de la résurrection des morts qui l’interpelle, que la vision unilatérale de Maïmonide et sa prétention à codifier la Loi dans un ouvrage unique, son Mishneh Torah, qui se veut une « répétition de la Torah ». Il reproche à Maïmonide d’avoir voulu fixer une doctrine définitive. Or, dans la tradition juive, il n’existe pas de théologie proprement dite. Les rabbins n’ont jamais ressenti le besoin de fixer des dogmes. Au contraire, la pluralité des points de vue et le débat continu restaient la règle. Rien de moins systématique que le Talmud par exemple, compilation des débats des Sages d’Israël, accompagnés des commentaires de leurs successeurs cumulés sur plusieurs siècles. À l’inverse, pour se distinguer de l’ancienne foi hébraïque, les penseurs chrétiens ont d’emblée cherché à formuler des dogmes. Pour cette raison, la philosophie, ou théologie, faisait partie de leur formation de base.

Abraham ben David voyait dans la confrontation des arguments et positions toute la richesse du Talmud, la grandeur de la vie spirituelle et intellectuelle juive. Or, Maïmonide affirme explicitement dans la préface de son Mishneh Torah que celui-ci permettra à chacun de savoir comment se comporter, sans en passer par les longues études talmudiques. C’est cette ambition de remplacer le Talmud qu’Abraham ben David récuse. Plus largement, c’est toute la révolution intellectualiste par laquelle Maïmonide entendait purifier le judaïsme de ses contemporains qu’il rejette. En témoigne son blâme contre le philosophe de Fostat lorsque celui-ci accusait d’hérésie ceux qui croyaient en un Dieu physique. Bien que lui-même partageait l’opinion de Maïmonide sur l’incorporéité absolue de Dieu, le talmudiste de Posquières entendait défendre le droit des juifs ordinaires à concevoir Dieu comme bon leur semblait, sans qu’on leur impose une vision intellectualiste, au demeurant peu vivante, du moment qu’ils servaient le Dieu de Moïse et observaient ses commandements.

Malgré, et contre cette critique, un centre d’étude établi à Lunel prit la défense l’œuvre de Maïmonide. Ces disciples entretinrent une intense relation épistolaire avec le Maître et participèrent à la diffusion de son œuvre en Provence.

La seconde controverse (1202-1204)

Ce qu’on peut appeler la seconde controverse n’en est que la suite immédiate. Elle se situe principalement en Provence et en Espagne chrétienne. Cette délimitation géographique particulière fait suite à la migration d’une partie de l’intelligentsia arabo-juive fuyant les persécutions almohades de la fin du XIIe siècle. Installé à Lunel, Judah ibn Tibbon sera l’artisan principal d’un ambitieux travail de traduction en hébreu des traités philosophiques initialement rédigés en arabe. Il sera le fondateur d’une grande lignée de traducteurs (les Tibbonides). Son fils, Samuel ibn Tibbon achèvera la traduction du Guide des Égarés en 1204.

Ce remarquable mouvement de traduction participera indéniablement à la diffusion des écrits philosophiques et confortera l’engouement pour les études de philosophie parmi les jeunes étudiants juifs de cette région. Ce qui n’ira pas sans susciter des craintes dans la communauté. On estimait que les ouvrages philosophiques de Maïmonide contenaient des doctrines qui, mal comprises, pouvaient amener au scepticisme religieux, voire à des pratiques hérétiques. Or, bien que Maïmonide eût manifesté la volonté de réserver ses textes à une infime élite, ils étaient désormais amplement enseignés en public.

Pierre-Paul Prud’hon,

Étude pour l’Âme brisant les liens qui l’attachent à la Terre, 1823

Le premier à ouvrir les hostilités est le rabbin espagnol Meir ha-Levi Abulafia[10] (v.1165-1244). Relativement bien informé sur les doctrines des philosophes, ses écrits révèlent une certaine estime envers Maïmonide. Mais les positions du Sage lui paraissent ambiguës. Vers 1202, s’appuyant sur la correspondance entre les Sages de Lunel et Maïmonide, il s’irrite de les voir réserver le Monde À Venir aux seuls philosophes, au détriment des personnes pieuses et morales. En effet, l’intellectualisme foncier des conceptions maïmonidiennes donne l’impression que seuls les érudits ayant pu accéder aux « mystères » des Ma’asé Bereshit et Ma’asé Merkabah[11] peuvent prétendre à la vie éternelle. Abulafia est convaincu que Maïmonide nie la résurrection physique des morts pour n’admettre que la survie des âmes intelligentes.

Les Sages de Lunel protestent mais se montrent peu convaincants. Depuis l’Égypte, le propre fils de Maïmonide, Abraham ben Moshe ben Maïmon (1186-1237), entrera dans la polémique en rédigeant, en hébreu, le Milhamot Adonaï(« Les Guerres du Seigneur »), dans lequel il défend les conceptions de son père contre les critiques venues de Provence, notamment l’immatérialité de Dieu et la méthode allégorique. Lui-même faisait pourtant un usage très modéré de l’interprétation allégorique, au profit de la traduction littérale. Influencé par la vague montante du soufisme musulman de son époque, il accordait en effet plus d’importance à devenir pieux plutôt qu’intellectuel. L’affaire semble se tasser vers 1204 avec la traduction en hébreu de l’Épître sur la Résurrection dans laquelle Maïmonide confirmait sa croyance en la résurrection physique des morts.

La troisième controverse (1230-1232)

Plus significative, la troisième controverse aura de lourdes conséquences sur la suite des événements. Vers 1230, le talmudiste Salomon ben Abraham de Montpellier (XIIIe siècle) entend barrer la route à la spéculation philosophique. Dans son Milhamot Adonaï, le fils de Maïmonide évoque ce personnage. Il en donne une image malgré tout positive, ne le considérant ni comme un homme dénué de culture, ni comme un fanatique, mais n’ayant pas compris la doctrine de son père.

Comme son prédécesseur, Salomon ben Abraham récuse l’affirmation de Maïmonide faisant de l’érudition intellectuelle une condition nécessaire pour atteindre l’immortalité. Avec deux de ses disciples, il promeut l’idée d’un herem contre quiconque étudiera les œuvres philosophiques de Maïmonide. Dans son entreprise, il va chercher de nombreux soutiens. Parmi eux, Jonah ben Abraham Gerondi (v.1200-1264), philosophe moraliste et grand contempteur de Maïmonide. Il faut aussi compter l’influent philosophe espagnol Nahmanide (1194-1270), future grande figure de la kabbale. Bien qu’il rejoigne l’avis de Salomon ben Abraham, ce dernier reste à la recherche d’un compromis. Il sollicite Abulafia qui refuse de prendre part à la bataille, se remémorant sa précédente défaite.

En 1232, Salomon ben Abraham parvient à rallier à sa cause une grande partie des rabbins de France, qui restent, il est vrai, peu aux faits des recherches philosophiques. Ceux-ci prononcent un herem contre l’étude du Guide des Égarés et du Livre de la Connaissance de Maïmonide.

En face, les partisans de Maïmonide s’organisent également : le vieux philosophe David Qimhi (v.1160-v.1235) entreprend un difficile voyage de Narbonne à Tolède afin de rallier à leur cause Judah ibn Alfakhar (m.1235), un influent physicien à la cour de Ferdinand III. Malade, David Qimhi ne parviendra pas en Castille et seule sa plume s’adressera au destinataire. Très critique envers Maïmonide, celui-ci déclinera sèchement l’invitation. Ibn Alfakhar nous est connu par le Traité théologico-politique de Spinoza (1632-1677). En effet, le philosophe hollandais verra en lui l’un des précurseurs de l’exégèse scientifique qu’il promeut. C’est que, vis-à-vis des Écritures, ibn Alfakhar applique le principe retenu par Saadia Gaon : il n’est permis d’en interpréter un passage de manière non-littérale que dans le cas où s’y trouverait une contradiction avec un principe ou une autre affirmation de la Torah. Ce point sera important lorsque l’on voudra saisir ce qui distingue l’œuvre de Maïmonide et celle du philosophe babylonien.

Par la suite, les rabbins de Provence répliquent par un contre-herem frappant ceux qui empêcheraient les études philosophiques. Salomon ben Abraham et ses deux disciples en sont également frappés. Ainsi, partisans et détracteurs de Maïmonide s’affrontent à coup d’excommunications.

Parallèlement, Salomon ben Abraham avait dénoncé les écrits de Maïmonide aux autorités chrétiennes locales. Celles-ci, en pleine Inquisition contre l’hérésie cathare, ne se font pas prier pour sévir. Fin 1232, le Cardinal de Montpellier ordonne de faire brûler des exemplaires du Guide des Égarés sur la place publique. Cet événement est vécu comme un véritable choc, aussi bien pour le camp des rationalistes que celui de leurs adversaires, qui ne s’attendaient sans doute pas à une telle sanction. Lorsqu’il apprend ces événements, le fils de Maïmonide est atterré ; il reproche aux anti-rationalistes d’être comme « ceux qui marchent dans les ténèbres de leur intelligence et dans l’indigence de leur sagesse »[12]. Après ce traumatisme, on ne trouve plus trace de polémique ni chez les uns ni chez les autres. La controverse semble avoir pris fin.

La propagation des idées de Maïmonide ne cesse pas pour autant. Entre 1230 et le renouveau des polémiques en 1303, Shem Tov ben Joseph ibn Falaquera (1225–1295), poète, philosophe, traducteur, et auteur prolifique, rédige plusieurs traités de vulgarisation. Dans son Épître de la controverse, il imagine un dialogue entre un philosophe et un pieux personnage, essayant de montrer que la religion n’a rien à craindre de la philosophie. Son œuvre majeure, Le Guide du Guide, est l’un des plus populaires commentaires du Guide des Égarés. Derrière ce titre un brin humoristique, l’auteur s’adresse aux anti-rationalistes qui interprètent de manière erronée l’œuvre du Sage de Fostat. Encore dans sa dernière contribution, la Lettre sur le Guide des Égarés, il reproche aux anti-rationalistes de fonder leurs critiques sur des traductions peu fiables ; Celle de Judah al-Harizi entre autres, mais aussi celle d’ibn Tibbon qui est pourtant de bonne qualité. Falaquera démontre en effet une compétence supérieure dans le domaine. La fidélité de ses citations, la précision de ses traductions, l’étendue encyclopédique de ses connaissances lui assurent le succès tout au long du siècle.

Isaac Albalag (XIIIe siècle), contribue, lui, à la critique de l’héritage maïmonidien. Tenant d’une étonnante théorie de la double vérité, il considère les « vérités prophétiques » et les « vérités philosophiques » comme inconciliables. Il estime en outre que la vérité prophétique n’est plus accessible à ses contemporains. En cela il s’oppose à la grande majorité des penseurs juifs qui insistaient généralement sur la continuité de la chaîne de transmission (Shalshelet ha-qabbalah)[13]. Au siècle précédent Abraham ibn Daud (m. 1182) s’évertuait encore à prouver historiquement le caractère ininterrompu de cette tradition dans son Séfer ha-Qabbalah (« Livre de la Tradition »). Pour Isaac Albalag, la rupture est consommée et les prétentions des philosophes à retrouver le sens profond des prophéties sont illusoires. Il reproche en particulier à Maïmonide de travestir les Écritures afin de pouvoir y retrouver la philosophie aristotélicienne. Il met à jour le subjectivisme inhérent aux interprétations allégoriques.

La quatrième controverse (1288)

Épisode éphémère, la quatrième controverse nous renvoie en Orient, où émigre le mystique Salomon Petit, originaire du Nord de la France. Lorsqu’en 1288 il s’installe à Saint-Jean-d’Acre, il poursuit sa croisade contre le Sage de Fostat, tentant de faire interdire l’étude du Guide des Égarés et du Livre de la Connaissance. Il a cependant omis une chose importante : les communautés juives d’Israël étant sous la juridiction du nagid[14] d’Égypte, elles étaient de longues dates marquées par la culture philosophique. C’est en fin de compte lui-même qui se voit banni. En Europe, Falaquera rédige sa dernière lettre en partie contre Salomon Petit. Jouant sur les mots, il le surnomme le peti (« fou » en hébreu).

Jean Jules Antoine Lecomte du Nouy, Les Rabbins commentant la Bible (1882)

La cinquième controverse (1303-1306)

La dernière controverse, qui débute en 1303, est le moment paroxystique de cette série d’événement. C’est Abba Mari Astruc de Lunel (1250-1306), intellectuel établi à Montpellier, qui entame la nouvelle grande bataille contre les rationalistes. Il va le faire sur deux fronts à la fois. Il reproche en effet aux rationalistes non seulement l’utilisation de la méthode allégorique dans leurs œuvres, mais également l’usage de la magie astrale dans leur pratique médicale. Les rationalistes l’employaient en effet à des fins médicales. Considérée comme une pratique scientifique, elle est incluse dans le programme des études à l’université de Montpellier, où une partie notable des médecins qui y exercent sont juifs.

Abba Mari tente de faire condamner cette pratique comme « idolâtrie », et donc contraire à la Halakhah, la loi juive. Il s’adresse à la figure de proue du rabbinisme espagnol de l’époque, Salomon ben Adret de Barcelone (v.1235-1310). Ancien étudiant auprès de Nahmanide, celui-ci bénéficie d’une solide connaissance des questions philosophiques et scientifiques de son temps. Il rejette la demande d’Abba Mari, lui-même ayant récemment autorisé la fabrication d’effigies à des fins médicales. À l’encontre de ceux qui nient la réalité de la sorcellerie, il fait remarquer que la magie est bien présente dans le Talmud. La première entreprise d’Abba Mari contre les rationalistes se solde donc par un échec.

Sur le second front, Abba Mari se désole de constater que l’étude du Talmud est délaissée au profit des œuvres des philosophes. Il reproche aux philosophes leur utilisation excessive de la méthode allégorique. Par ce procédé, les philosophes traitent les personnages et les événements historiques de la Bible de manière purement symbolique, au détriment de leur historicité. De surcroît, ils en viennent à considérer Aristote comme une autorité supérieure à la Torah, rejetant aussi bien les miracles que la révélation divine.

L’Encyclopedia Judaïca relève une différence notable entre ce dernier acte et les précédents : alors qu’en 1230, les traditionalistes cherchaient à interdire totalement l’étude de la philosophie, celle-ci, notamment grâce au travail de Falaquera, est désormais largement ancrée au sein des communautés juives sous domination chrétienne (Espagne et Provence principalement). La philosophie est considérée comme faisant partie de la culture commune. Les traditionalistes ne cherchent donc plus à en interdire l’étude, mais seulement à la limiter, en particulier chez les jeunes, parce que l’on craignait que ceux-ci ne soient pas assez matures pour en maîtriser l’usage. Le risque est qu’en considérant la Torah sur le seul plan symbolique, les jeunes apprentis n’interprètent les commandements de manière purement symbolique et ainsi négligent l’observance de la Loi.

Gad Freudenthal relève de son côté que la figure de Maïmonide n’est plus en question. Les deux camps reconnaissent sa légitimité. Alors que ses œuvres, le Guide des Égarés et le Livre de la Connaissance, étaient au centre des débats de 1230, il n’en est plus ici question. Le débat porte désormais sur QUI peut faire des études de philosophie. Toutefois, l’utilisation à outrance de l’exégèse allégorique par les rationalistes demeure le catalyseur immédiat de la dispute. L’un des enjeux majeurs est la possibilité ou non d’une synthèse entre la sagesse biblique et la philosophie grecque. Quelque part aussi, se pose la question du contenu de l’éducation juive et de son rapport aux « influences étrangères ».

Or, au début du XIVe siècle, il n’est pas rare d’entendre dans les synagogues des sermons où Abraham et Sarah n’étaient plus que l’expression allégorique de la théorie de la forme et de la matière, formulée par Aristote… L’existence historique des personnages bibliques passait au second plan.

Inquiet face à la propagation de ce rationalisme extrême, Abba Mari entame vers 1303 sa campagne contre l’enseignement de la philosophie. Après avoir rencontré une certaine approbation parmi les rabbins, il adresse une lettre à Salomon ben Adret. Il l’enjoint de prendre, avec son beth din[15], des mesures imposant l’interdiction des études de philosophie et des sciences profanes, du moins avant un certain âge. Ces études devraient être supprimées du cursus universitaire et devenir une étude optionnelle pour les seuls adultes.

Même si le sujet le questionne, même s’il est également enclin à limiter l’usage de l’allégorie, Salomon ben Adret tente d’abord de temporiser. Il renvoie la balle à Abba Mari en lui demandant de chercher des soutiens pour appuyer sa démarche. Dans son Séfer Minhat Qéna’ot (« Livre de l’oblation de jalousie »), Abba Mari a conservé l’intégralité de ses échanges épistolaires sur le sujet, soucieux de conserver tous les arguments, y compris ceux en faveur des rationalistes. Ce qui donne tort à ceux qui ont pu le présenter comme un simple fanatique.

La campagne d’Abba Mari s’intensifiant, le 26 juillet 1305, Salomon ben Adret et la communauté de Barcelone se décident à publier un herem contre « tout membre de la communauté qui, âgé de moins de 25 ans, étudie les ouvrages des Grecs sur les sciences naturelles ou la métaphysique ». En sont cependant exclues les sciences qui ont une finalité pratique, comme l’astronomie et la médecine. Il faut désormais avoir un certain âge, ainsi qu’un certain niveau d’étude de la Torah, pour pouvoir prétendre étudier la philosophie.

Cette excommunication ne valant que pour la communauté de Barcelone, Salomon ben Adret envoie une copie de son texte aux communautés de Provence, qui le lisent avec attention. Si la condamnation de l’allégorie extrême ne suscite pas de réelle opposition, l’interdiction d’étudier la « sagesse grecque » jusqu’à l’âge de 25 ans est vivement contestée pour des raisons de principe. De nombreuses personnalités prennent part au débat. À commencer par l’astronome Jacob ben Makhir ibn Tibbon (1236-1306), alors gérant de la faculté de médecine de Montpellier, qui proteste contre l’ingérence des rabbins de Barcelone. L’un des plus respectés talmudistes de l’époque, Menahem ben Solomon Meiri (1249-1306) rédige immédiatement un contre-herem visant ceux qui tenteraient d’entraver l’enseignement de la philosophie. Il rappelle à Adret que la philosophie n’a que rarement entraîné à l’hérésie.

La Petite histoire de philosophie juive de Maurice Ruben-Hayoun (photo de l’auteur)

Dans son Commentaire des Proverbes, le philosophe provençal Joseph ibn Caspi (1279-1340) interpelle les traditionalistes « qui allèguent que ceux qui cultivent les sept sciences méprisent les paroles de nos Sages, de mémoire bénie, et transforment les commandements de la Torah en objets sans valeur ». Selon lui, ils se méprennent lorsqu’ils croient pouvoir affirmer que les rationalistes ont rejeté la prière et le culte. La philosophie ne mène nullement à l’irréligion, mais ibn Caspi reconnaît qu’une utilisation excessive de l’allégorie par de « jeunes philosophes amateurs » peut nuire à l’ensemble de la communauté.

Il faut également citer Jedaiah ben Abraham Bedersi (v.1280-v.1340). Poète et philosophe natif de Béziers, il est l’auteur du Livre de l’examen du Monde, un livre à la fois éthique et lyrique sur le thème de la futilité et de la vanité du monde, où il loue l’intérêt de la recherche intellectuelle et spirituelle. Lorsque la querelle éclate, il envoie à ben Adret une longue lettre faisant l’apologie du rationalisme et de la philosophie. Il n’a de cesse de rappeler « les bienfaits de la philosophie pour nous tous, même pour ceux qui la méprisent ». Il rappelle que si l’anthropomorphisme, extrêmement répandu dans l’Antiquité, a aujourd’hui disparu, c’est parce qu’« à chaque génération, des géonim et des sages se sont levés – en Espagne, en Babylonie et dans les villes d’Andalousie – et qui, grâce à leur familiarité avec la langue arabe, ont eu la chance de sentir le parfum des sciences ». Ils ont pu, grâce à cela, « clarifier beaucoup de leurs opinions sur la Torah, surtout en ce qui concerne l’unité de Dieu et l’abolition de l’anthropomorphisme, notamment par des preuves philosophiques tirées d’ouvrages scientifiques ». Sa longue lettre se termine sur cette injonction pressante : « Abandonnez votre herem, car le cœur de ce peuple ne se détournera pas de la philosophie et de ses livres tant qu’il y aura un souffle et une âme dans leur corps »[16]. Il reconnaît cependant que si les rationalistes n’ont jamais eu un seul tort c’est celui d’avoir partagé leurs interprétations avec les masses.

Le camp des traditionalistes ne faiblit pas cependant. Leur principale victime sera le philosophe Lévi ben Abraham ben Hayyim de Villefranche (v.1245-v.1315). Philosophe rationaliste, auteur de deux ouvrages encyclopédiques (Broches et porte-bonheur et Chapelet de la grâce), il entendait présenter les enseignements de Maïmonide de manière accessible à tous. Comme Saadia Gaon, Levi ben Abraham défendait une large généralisation des études philosophiques. Utilisant la méthode allégorique dans ses sermons, il considérait également la magie astrale comme licite et bienfaitrice. Par conséquent, il ne pouvait qu’être une cible privilégiée des traditionalistes. Sur la demande d’Abba Mari, Salomon ben Adret pressa les communautés juives de Provence de couper les ponts avec le philosophe. Le philosophe de Villefranchen’eut d’autre choix que de se réfugier chez un ami à Béziers. Celui-ci fut à son tour harcelé pour avoir accueilli un « infidèle ». L’acharnement contre la personne de Levi ben Abraham ben Hayyim est ici symptomatique. On peut se demander s’il n’a pas servi de bouc émissaire tant les accusations contre lui étaient infondées. Bien que rationaliste, ce penseur n’a jamais abandonné la stricte observance de la loi.

Cette dispute sur l’opportunité des études de philosophie prend abruptement fin le 22 juillet 1306, lorsque le roi Philippe IV décrète l’expulsion des Juifs du royaume. La controverse, interne aux communautés juives, s’efface devant la menace extérieure. De nombreux Juifs trouvent refuge à Majorque ou à Perpignan. C’est dans cette ville qu’Abba Mari publiera sa correspondance sur la controverse.

Dans cet étonnant épisode de la vie intellectuelle juive, toutes les nuances sont présentes. Il n’y a pas deux camps bien délimités qui s’affrontent, celui des philosophes qui seraient rationalistes et universalistes, et celui des religieux, irrationalistes et fanatiques. De fait, c’est bien plutôt le rationaliste Maïmonide qui fit preuve d’un élitisme intransigeant, voire mystifiant (les vérités sacrées ne peuvent pas et ne doivent pas être révélées au « vulgaire »). Lorsqu’on le critique ce n’est pas tant parce qu’il s’adresserait à tous, mais en raison de ses propos souvent ambigus. Pourquoi ? Cherchant à retrouver la philosophie aristotélicienne entre les lignes des textes saints, Maïmonide devait nécessairement en favoriser une lecture allégorique. Inévitablement, le subjectivisme de celle-ci et les possibilités infinies qu’elle offre devait inquiéter les éléments les plus religieux, les plus attachés au sens littéral du texte. Les contempteurs de l’allégorisation reprochaient à Maïmonide d’avoir massivement utilisé cette méthode. Mais ils s’en prirent surtout à ses héritiers (les Tibbonides, David Qimhi, ou encore Lévi ben Abraham ben Hayyim) à qui l’on reprochait leur enseignement excessivement ouvert. Cet universalisme fut pourtant bien perçu trois siècles plus tôt, lorsque Saadia Gaon entreprit de réhabiliter la philosophie. La différence tient en ce que celui-ci répudiait l’interprétation allégorique pour lui préférer une exégèse plus réaliste, plus scientifique des textes.

Le Traité théologico-politique de Spinoza (photo de l’auteur)

La tentative de faire taire la philosophie, clairement confondue avec la méthode allégorique en 1305, ne porta pas ses fruits. La méthode allégorique perdura, au moins jusqu’à la critique radicale de Spinoza. Dans son Traité théologico-politique, celui-ci considère en effet « la manière de voir de Maïmonide comme nuisible, inutile et absurde »[17]. À ses yeux, les « mystères cachés » du philosophe ne sont jamais rien d’autres « que des inventions d’Aristote ou de Platon ». Il rejette ouvertement la méthode allégorique qui ne reflète jamais qu’un désir personnel de l’auteur de plier l’Écriture à sa raison.

L’exégèse de Spinoza rejoint celle de Saadia Gaon dans sa volonté de ne pas torturer les textes par les nombreuses interprétations subjectives que permet la méthode allégorique. Le philosophe hollandais ne cite jamais le Gaon. Mais il met en avant ibn Alfakhar qui, comme lui, entendait restreindre sévèrement l’usage de l’allégorie, pour s’attacher à « expliquer les Écritures par les Écritures elles-mêmes »[18]. C’est cette exégèse scientifique qui portera en réalité le coup fatal à la méthode allégorique, mais nullement à la philosophie.

© Jérôme Correia

Sources :

Gad Freudenthal, « les controverses maïmonidiennes », dans Les Cahiers du judaïsme, N°28, Interdits et exclusions, Éditions de l’Éclat, Paris, 2010, pp. 38-52.

Charles Touati, « Les deux conflits autour de Maïmonide et des études philosophiques », dans Juifs et Judaïsme en Languedoc, Éditions Privat, Toulouse, 1977, pp. 173-184. Lire en ligne : https://www.persee.fr/doc/cafan_0575-061x_1977_act_12_1_1169

Charles Touati, « La controverse de 1303-1306 autour des études philosophiques et scientifiques », dans Revue des études juives, t.127, 1968, pp. 21-37. Lire en ligne : https://www.persee.fr/doc/rjuiv_0484-8616_1968_num_127_1_1589

Maurice-Ruben Hayoun, Maïmonide ou l’autre Moïse, JC Lattès, Paris, 1994.

Julius Guttmann, Histoire des philosophies juives, Gallimard, Paris, 1994.

Eliezer Schweid, The classic jewish philosophers, from Saadia through the renaissance, Brill, Leyde, 2008.

Voir enfin l’article « Maïmonidean Controversy » de l’Encyclopedia Judaïca, Keler Publishing House LTD, Jerusalem, 1973.

Notes :

[1] Maïmonide, Guide des Égarés, Livre I, introduction.

[2] À cet égard, la transcription anglaise du titre « Guide of the perplexed » peut sembler plus pertinente.

[3] Érudit grec du VIe s. avant l’ère commune. Il interprétait par exemple les conflits des dieux comme une lutte entre les éléments.

[4] Historien juif surtout connu pour sa théorie du « larcin grec » affirmant que la sagesse des philosophes grecs leur venait en réalité des Écritures saintes du peuple Juif.

[5] Publié en 933 de l’ère commune, c’est un classique de la culture juive. Malgré cela, il n’existe, encore à ce jour, aucune traduction de cette œuvre en français.

[6] Gaon (pl. geonim) : titre honorifique attribué aux directeurs des académies talmudiques de Babylonie.

[7] Saadia Gaon, Kitab al Amanat wa-l-I’tiqadat, prolégomènes.

[8] Introduction philosophique du Mishneh Torah, ce premier livre est habituellement publié à part sous le titre de Livre de la Connaissance.

[9] Poète et traducteur, al-Harizi a notamment donné une version accessible du Guide des Égarés de Maïmonide. Celle-ci est cependant bien moins rigoureuse que celle de Samuel ibn Tibbon.

[10] Celui-ci ne doit pas être confondu avec le précurseur de la Kabbale Abraham ben Samuel Abulafia (1240-v.1291), son petit-fils, bien plus connu.

[11] Ma’asé Bereshit et Ma’asé Merkabah sont, respectivement, le « récit de la Création » et le « récit du Char céleste ». Ces sujets ne devaient pas être exposés en public. Les six jours de la Création pouvaient être évoqués, on pouvait parler du commencement (Bereshit), mais non s’interroger sur ce qu’il y avait avant. La Merkabah concerne quant à elle les visions de Dieu ou de l’au-delà, l’angélologie et la démonologie. L’évoquer pouvait être préjudiciable. Maïmonide identifiait le Ma’asé Bereshit avec la physique d’Aristote et le Ma’asé Merkabah avec sa métaphysique.

[12] Abraham ben Moshe ben Maïmon, Milhamot ha-Shem.

[13] Les Sages d’Israël garantissaient en effet la fiabilité de la chaîne de transmission du message divin, allant de la réception de la Torah orale par Moïse, en passant par les prophètes pour parvenir jusqu’aux sages du Sanhédrin. Voir Pirqé Avot 1, 1 : « Moïse reçut la Torah au Sinaï et la transmit à Josué, Josué aux anciens, les anciens aux prophètes et les prophètes la transmirent aux hommes de la Grande Assemblée ». La tradition orale, transcrite au IIIe siècle de l’ère commune dans le Talmud sous l’égide de Judah ha-Nassi, continuera d’être commentée par les générations ultérieures. Les géonim, tel Saadia Gaon, se considéraient comme leurs successeurs.

[14] Le Nagid est le représentant de la communauté juive auprès des autorités musulmanes en Égypte. Il dispose d’un pouvoir relatif, comme par exemple le droit d’administrer la justice au sein de la communauté, ou le droit d’excommunication. Maïmonide fut Nagid en son temps.

[15] Le Beth Din est un tribunal rabbinique. Au Moyen Âge, il était le fondement de l’autonomie des communautés juives exilées.

[16] Citations extraites de l’article « Maïmonidian Controversy » de l’Encyclopedia Judaïca.

[17] Spinoza, Traité théologico-politique, ch. VII.

[18] Ibidem, ch. XIII