« Portrait de Stéphane Mallarmé », Edouard Manet (huile sur toile, 1876-77)

L’Idée ou l’inter-face

Un certain hymen vient toujours redoubler l’autre. L’hymen de confusion de l’œuvre d’art totale se marque et se redouble comme ou dans l’hymen littéraire. Toujours après-coup, par surcroît, l’art littéraire inscrit en lui tout ce qui a lieu : « les monuments, la mer, la face humaine, dans leur plénitude » dit Mallarmé dans une conférence donnée bien plus tard, en février-mars 1894. à Oxford et Cambridge. Je quitte l’espace d’un instant le texte sur Wagner, ou plutôt je le replie sur celui de cette conférence, en laquelle Mallarmé détermine le « sortilège » de l’art littéraire : « Son sortilège, à lui [l’art littéraire], si ce n’est libérer, hors d’une poignée de poussière ou réalité sans l’enclore, au livre, même comme texte, la dispersion volatile soit l’esprit, qui n’a que faire de rien outre la musicalité de tout. » L’art littéraire inscrit en lui la musicalité de la Musique elle-même, « ou ce qu’on est convenu de nommer ainsi, dans l’acception ordinaire, la limitant aux exécutions concertantes avec le secours, des cordes, des cuivres et des bois. » L’art littéraire déborde et remarque ce que l’on reconnaît sous la notion de Musique, lui dont le « sortilège » est de libérer la dispersion volatile des phénomènes, ce que Mallarmé nomme « l’esprit », fût-il celui d’une Gesammtkunstwerke. En libérant l’esprit, c’est-à-dire la dispersion volatile des phénomènes qui a lieu dans le mouvement de leur remarque ou de leur écriture même, la littérature libère ce qui n’a rapport à rien si ce n’est à « la musicalité de tout ». Permettez-moi de citer assez longuement un passage de cette conférence, pour le faire résonner avec la « Rêverie » autour de Wagner. Dans un tel résonnement, dans un tel écho, c’est la musique même de Wagner qui est circonscrite d’un trait littéraire :

« Je pose, à mes risques esthétiquement, cette conclusion (…) : que la Musique et les Lettres sont la face alternative ici élargie vers l’obscur ; scintillante là, avec certitude, d’un phénomène, le seul, je l’appelai l’Idée.

L’un des modes incline à l’autre et y disparaissant, ressort avec emprunts : deux fois, se parachève, oscillant, un genre entier. Théâtralement, pour la foule qui assiste, sans conscience, à l’audition de sa grandeur : ou, l’individu requiert la lucidité, du livre explicatif et familier. »

Mallarmé nous dit ici que Musique et Lettres sont deux « modes » d’une même face, d’un même « phénomène », qu’il appelle « l’Idée ». Dans la Musique cette face est « élargie vers l’obscur », tandis que dans les Lettres elle est « scintillante », « avec certitude ». Or qu’est-ce que l’Idée (souvent écrite avec un I majuscule qui semble l’hypostasier) ? L’Idée, c’est justement ce que libère le texte : l’espace de la remarque ou de l’inscription, le surcroît déterminé de phénoménalité sur le phénomène. L’Idée chez Mallarmé est « matérielle », pour le dire avec Jean Hyppolite13. Elle est comme la texture du texte, qui délivre les diverses possibilités de sens. Entre le phénomène et moi comme entre moi et moi-même, l’Idée n’est rien, sans être neutre ou centrale, sans être infinie ou indéterminée : elle est le pli dans la plénitude du phénomène, pli dans le phénomène qui ouvre la phénoménalité en général, par surcroît, comme espace où les choses s’inscrivent les unes dans les autres, et moi avec, sans confusion. Ainsi l’Idée, qui n’est pas seulement « représentée » par le pli du livre, mais qui « est » ce pli, qui « est » la ligne d’horizon comme pli, fonctionne également, et littéralement, comme l‘inter-face où se joignent et se disjoignent Musique et Lettres. A la fois Musique et Lettres et comme le pli interne qui les sépare et les joint (rappelons-nous que le démon de la perversité consiste à juger là où « un joint quant à l’appréciation échappe »), l’espacement même en tant qu’inscription, pratique de lecture et d’écriture, marque. L’Idée, encryptant l’oxymore d’une marque pure (Mallarmé bien souvent indique d’une majuscule le lieu de ses cryptes), se dé-marque en se re-marquant. La Musique et les Lettres forment la bi-face, la figure de Janus de ce « phénomène, le seul », qu’est l’Idée. Idée ou, littéralement, inter-face. Ces deux modes s’inscrivent l’un dans l’autre, se pénètrent et s’enveloppent l’un l’autre, de sorte que « deux fois, se parachève, oscillant, un genre entier. » Un genre entier, disons même la générativité de tout genre ou de toute vitalité, se parachève deux fois, se dédouble en se redoublant, en oscillant d’un achèvement à l’autre : d’une part l’achèvement théâtral ou musical, avec l’opéra, « pour la foule qui assiste, sans conscience, à l’audition de sa grandeur », et d’autre part l’achèvement littéraire au sens large, critique et scientifique, avec « le livre explicatif et familier », pour « l’individu » qui « requiert la lucidité ».

Le texte de Mallarmé, en remarquant et l’achèvement théâtral et l’achèvement littéraire, s’en démarque. Mallarmé le dit à Oxford et Cambridge : « l’écrit revendique de fixer » les « sinueuses et mobiles variations de l’Idée ». Ainsi c’est « l’écrit » qui, tissant l’interface où la Littérature s’inscrit dans la Musique et la Musique dans la Littérature, fait osciller, en le redoublant à chaque fois, le « genre entier ». Autrement dit, « l’écrit » se démarquant par son retrait de l’Œuvre, la désœuvre en la remarquant. C’est ce que Mallarmé nomme Poésie : un surcroît d’œuvre, qui n’est pas l’Œuvre de surcroît. Non pas une œuvre qui se place en tête, chef-d’œuvre guidant le peuple en lui présentant sensiblement son esprit ou ses origines en vérité, mais une œuvre à la limite de toute œuvre, l’œuvre d’un poète décapité, vivant l’impossibilité d’une mort, d’un suicide sans traces14. Vivant ainsi à la limite de toute vie, à la limite de son abolition autant qu’à la limite de son auto-fondation. La mort comme acte est impossible, fût-ce comme suicide, on ne quitte pas la vie : reste le mime, le texte, l’auto-référence comme abîme d’intertextualité, comme finition infinie ou « fixation » de l’infini.

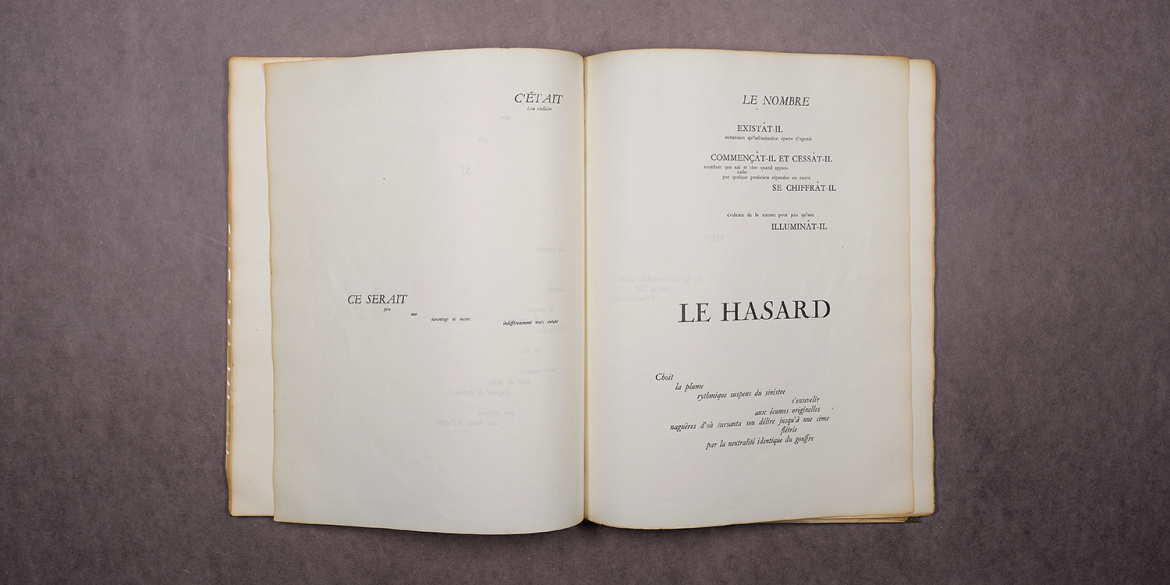

« Un coup de dés jamais n’abolira le hasard », S. Mallarmé – Ⓒ MAMC+, photo : S. Lépine

La Fable inter-nationale

L’œuvre d’art totale est donc inscrite dans l’écrit qui la désœuvre. « Le tact est prodige qui, sans totalement en transformer aucune, opère, sur la scène et dans la symphonie, la fusion de ces formes de plaisir disparates. » Ce tact prodige (et le prodigium n’est jamais loin du monstrum), c’est celui de Wagner qui parachève le « genre entier » du côté de la Musique, du côté du mode musical de l’Idée, pour la foule sans conscience. Mais il ne faut pas oublier que « l’écrit » fait osciller cet achèvement, le redoublant pour le rapporter à l’autre, le Littéraire et le lucide. Les deux éléments (Musique et Littérature, foule et individu, inconscience et lucidité) ne se confondent en fait pas, sinon l’espace d’un instant, en passant, sur l’interface que dispose l’écrit. L’écrit, et non le livre. C’est l’écrit qui permet l’inscription de la Littérature dans la Musique, c’est la Poésie, déjà, qui inscrit la Littérature dans la Musique, l’y fait disparaître et ressortir avec emprunt.

Grâce à la Musique, le héros wagnérien peut se montrer « dans un lointain », foulant « une brume autant que notre sol », et comme « reculé à des commencements ». « Il n’agit qu’entouré, à la Grecque, de stupeur mêlée d’intimité qu’éprouve une assistance devant des mythes qui n’ont presque jamais été, tant leur instinctif passé se fond ! » La Musique fond l’instinctif passé des spectateurs à des « mythes qui n’ont presque jamais été », et c’est ainsi que le héros se trouve entouré de stupeur mêlée d’intimité. Ce héros se réduit à un type général sans cesser de bénéficier « des dehors familiers de l’individu humain ». La Musique permet donc de confondre « l’instinctif passé » des spectateurs, qui reste mystérieux ou problématique, à des mythes qui n’ont presque jamais été et qui bénéficient de la familiarité du « prochain ». La musique permet en somme à Wagner d’incarner la divinité d’un peuple, et Mallarmé démonte à sa manière le mécanisme de cette incarnation. A sa manière, c’est-à-dire en remarquant, en doublant d’un surcroît d’écriture, en traduisant le mécanisme de cette incarnation ou, mieux, de cette figuration des origines, qu’il appelle « la Légende ». « Voici à la rampe intronisée la Légende »15.

« Avec une piété antérieure, un public, pour la seconde fois depuis les temps, hellénique d’abord, maintenant germain, considère le secret, représenté, d’origines. Quelque singulier bonheur, neuf et barbare, l’assoit : devant le voile mouvant la subtilité de l’orchestration, à une magnificience qui décore sa genèse.

Tout se retrempe au ruisseau primitif : pas jusqu’à la source. »

Une nouvelle fois la syntaxe de Mallarmé rend indécidable les diverses possibilités de ses phrases. Je soulignerais seulement que tout le problème pour Mallarmé réside en ce que ce « secret d’origines » est encore représenté chez Wagner, alors que, en tant que « secret », il ne devrait pas pouvoir l’être. Le bonheur qui assoit le public, ou sa piété antérieure, le place « devant le voile mouvant la subtilité de l’orchestration », ce voile qui n’est autre, en définitive, que l’espace d’écriture ou la page de musique, l’espacement même du langage, la membrane qui sépare et mêle Musique et Littérature. Le bonheur de ce public est de se trouver « devant » ce voile mouvant, considérant avec une piété antérieure « le secret, représenté, d’origines ». Tout semble se passer comme si le voile était un écran sur lequel était projeté la représentation ou la révélation du « secret d’origines ». Mais ainsi, « tout se retrempe au ruisseau primitif », c’est-à-dire « pas jusqu’à la source ».

Quelle est cette source ? D’ailleurs, est-elle seulement ? Mallarmé s’appuie alors sur une différence d’esprit nationale : « Si l’esprit français, strictement imaginatif et abstrait, donc poétique, jette un éclat, ce ne sera pas ainsi : il répugne, en cela d’accord avec l’Art dans son intégrité, qui est inventeur, à la Légende. » En accord avec l’Art dans son intégrité, qui est inventeur (entendons : qui toujours marque un coup de plus, s’inscrit par surcroît), « l’esprit français » répugne à la Légende, c’est-à-dire à la représentation ou à la révélation mythique du secret d’origines. Concernant cette différence nationale, je rappellerais simplement en passant que Mallarmé s’est engagé publiquement contre les nationalistes qui refusaient la représentation de Lohengrin. Mais :

« Quoi ! Le siècle ou notre pays, qui l’exalte, ont dissous par la pensée les Mythes, pour en refaire ! Le Théâtre les appelle, non ! pas de fixes, ni de séculaires et de notoires, mais un, dégagé de personnalité, car il compose notre aspect multiple : que, de prestiges correspondant au fonctionnement national, évoque l’Art, pour le mirer en nous. Type sans dénomination préalable, pour qu’émane la surprise : son geste résume vers soi nos rêves de sites ou de paradis, qu’engouffre l’antique scène avec une prétention vide à les contenir ou à les peindre. »

Mallarmé nous donne peut-être ici, au passage, une profonde et fulgurante définition du kitsch : une scène anachronique engouffrant nos rêves de sites ou de paradis avec une prétention vide à les contenir ou à les peindre ! L’esprit français, poétique, c’est-à-dire strictement imaginatif et abstrait selon Mallarmé, répugne à la Légende, et en ce sens à toute figuration du secret d’origines. Il a « comme une prescience » de ce que la Légende « apporterait d’anachronisme dans une représentation théâtrale, Sacre d’un des actes de la Civilisation » (et ici, en note, Mallarmé se moque à sa manière ouvertement de Wagner : « Exposition, Transmission de pouvoirs, etc. : t’y vois-je, Brünnhild ou qu’y ferais-tu, Siegfried! »). L’esprit français, qui exalte la pensée ou le siècle dissolvant les Mythes nationaux16, répugne donc à la Légende, dont il pressent l’anachronisme. Il répugne à la Légende, à moins que, à la limite… – Quoi donc ? « A moins que la Fable, vierge de tout, lieu, temps et personne sus, ne se dévoile empruntée au sens latent en le concours de tous, celle inscrite sur la page des Cieux et dont l’Histoire même n’est que l’interprétation, vaine, c’est-à-dire un Poème, l’Ode. » L’esprit français dissolvant les Mythes nationaux répugne à la Légende, à moins que la Légende ne devienne Fable, se dévoilant universelle ou, mieux, littéralement inter-nationale. Pas de Légende, mais une Fable ; pas de Mythes nationaux, mais un Type inter-nationale, « sans dénomination préalable, pour qu’émane la surprise » et « dégagé de personnalité, car il compose notre aspect multiple ».

Pas de Légende, à moins que, donc, elle ne se dévoile Fable. Mais quel voile s’agirait-il donc de lever ou de déchirer pour découvrir la Fable ? Quel voile faut-il lever, percer ou déchirer pour que la Légende devienne, s’invente Fable ? Celui de la page, celui de l’espace d’inscription, qui n’est autre, je le répète, que l’espacement même, l’espacement comme inscription du langage et du temps, l’inter-face ou le « rêve » qui « étant à la fois perception, souvenir et anticipation (désir), chacun dans l’autre, n’est vraiment ni l’un ni l’autre »17. Ce voile se déchire en même temps qu’il se tisse, se tisse par déchirure, par marque, pénétration de plume ou autre. Le voile derrière lequel se cache la Fable « vierge de tout » ou le Type « sans dénomination préalable » n’est autre que celui de l’espacement du langage, et le Type et la Fable ne sont que des faux noms pour dire non seulement ce qui n’en a pas (le mal nommé « innommable ») mais aussi et surtout pour dire la nécessité de nommer toujours autre chose que cela, qui n’a pas même lieu. Le Type est peut-être cela : la nécessité d’inscrire ceci dans cela, selon une transcendance horizontale, car la Fable n’ayant pas lieu mais composant notre aspect multiple, elle est entre tout lieu sans être nulle part. Entre, sans être jamais au centre. Aspire le geste d’inscription et de désignation, impulse la compulsion de centralisation, pervertit le désir même de lier le jeu du langage : « son geste résume vers soi nos rêves de sites ou de paradis ». Autrement dit, la Fable, à la différence de la Légende, est radicalement anachronique, et radicalement u-topique, de tout temps. Elle n’a pas lieu hors du langage, hors le voile ou la toile qui la couvre et la découvre, simultanément. Le langage se tisse, s’adresse, dispose les symboles, en s’adressant à ce qui reste son propre secret, ou le « rêve d’autre chose » qu’il enclos : rêve du Livre qui présenterait la loi sans origine, la loi sans loi du langage.

« est-ce qu’un fait spirituel, l’épanouissement de symboles ou leur préparation, nécessite endroit, pour s’y développer, autre que le fictif foyer de vision dardé par le regard d’une foule ! Saint des Saints, mais mental.. »

Je rappelle que le Saint des Saints est la partie la plus secrète du Temple de Jérusalem, ou, avant la fondation du temple, durant l’Exode, la partie la plus secrète de la Tente d’Assignation, c’est-à-dire du lieu de culte des juifs dans le désert. C’est dans le Saint des Saints que se trouve, enfermées dans l’Arche d’Alliance, les Tables de la loi. Est-ce un hasard si Mallarmé évoque le Saint des Saints dans un texte où il se démarque de Wagner ? Est-ce un hasard si Mallarmé démarque ici du secret d’origines, représenté par les mythes wagnériens, le Saint des Saints mental, dont on sait qu’il renferme cette loi que Moïse reçut d’un Dieuinnommable dont il ne pouvait voir la face sans mourir ? Il faut cependant que je nuance ces insinuations : en 1898, alors qu’écrivains et intellectuels s’unissent pour soutenir la célèbre lettre de Zola, « J’accuse », adressée au président Félix Faure, Mallarmé s’abstient. Il justifie son abstention par un télégramme à Zola, dans ces termes : « Pénétré de la sublimité qui éclata en votre Acte, il ne m’a pas paru pouvoir, par un applaudissement, vous distraire, ni rompre un silence chaque jour plus poignant. » Voilà qui est pour le moins ambigu, et on pourrait longuement commenter ce télégramme. En quoi s’agit-il ici d’un Acte (avec un A majuscule), et d’un Acte sublime ? Et pourquoi cet Acte, qui est un acte de langage, confronte-t-il Mallarmé à un certain impouvoir ? Le commentaire de ce simple télégramme nous plongerait certainement au plus profond de la poétique mallarméenne et de sa pensée du langage. Et sans doute cela n’est-il nullement un hasard, tant l’acte de langage que Mallarmé cherche à circonscrire par-delà l’être le rappelle avec insistance à une élaboration ou à une profération juive du langage.

Mais reprenons : vide, le fictif foyer de vision est dardé par le regard d’une foule, mais n’étant rien, n’étant jamais un centre, il se loge en (et entre) chacun. Entre chacun et soi-même, qui fait foule, Dieu, ou Société. Le public n’a pas alors à être assis pieusement « devant » le voile mouvant l’orchestration, car ce voile le traverse, plus effectivement que ne le fait la Musique dans son acception courante de bois et de cordes. Ce voile, ce tympan, sépare en chacun la foule et l’individu, la Musique et la Littérature, l’inconscience et la lucidité, et les rapporte l’une à l’autre. Limitant de l’intérieur l’oeuvre d’art totale, la désœuvrant, la Fable n’a besoin d’aucune scène, sinon celle d’un théâtre mental, d’une « scène » qui greffe l’œil à l’oreille et vice versa, et qui espace ainsi l’espace de toute scène. Mais le Saint des Saints mental n’est ni extérieur ni intérieur, et il est à la fois les deux : livre ou texte, livre secret enroulé dans le voile du texte. Ou si l’on veut il est intérieur, soit, mais séparé, sacré, voilé par le voile du langage dont pourtant il enferme la loi. En se marquant, en se dénommant par surprise, par surcroît, la « Figure que Nul n’est » déchire le voile tout en le retissant. Comme une danseuse s’extirpant silencieusement de la musique, en la prolongeant. Chaque « attitude mimique » de la foule est reconduite, reportée à ce Saint des Saints mental, à ce « milieu, pur, de fiction », et dans cette reconduction, dans ce report ou ce reportage, dans cet écart s’éveille la Figure que Nul n’est.

« alors y aboutissent, dans quelque éclair suprême, d’où s’éveille la Figure que Nul n’est, chaque attitude mimique prise par elle à un rythme inclus dans la symphonie, et le délivrant ! »

Cette Figure de tous et de personne s’éveille « dans quelque éclair suprême ». Cet éclair est l’éclair à travers lequel l’attitude de chacun, mimique dans sa liberté ou son hasard même en ceci que nécessairement prise dans l’intertextualité d’un réseau de références infinies, à travers lequel l’attitude de chacun, donc, est reportée au Saint des Saints mental. Chaque attitude mimique de la foule est empruntée « à un rythme inclus dans la symphonie », c’est-à-dire dans la Musique dans son acception ordinaire de cordes et de bois. La prise, l’emprunt par la mimique de ce rythme inclus dans la symphonie, le délivre. Autrement dit, l’éclair de l’écrit, qui fixe les mobiles variations de l’Idée, délivre un rythme inclus dans la Musique et auquel l’homme-comédien de la foule emprunte essentiellement son attitude mimique. Le rythme délivré, livré à la lecture (« – cette pratique »), vient ainsi limiter la Musique autant que le Théâtre (« l’erreur connexe, décor stable et acteur réel, du Théâtre manquant de la Musique ») :

« Alors viennent expirer comme aux pieds de l’incarnation, pas sans qu’un lien certain les apparente ainsi à son humanité, ces raréfactions et ces sommités naturelles que la musique rend, arrière prolongement vibratoire de tout comme la Vie. »

Entendons que la Musique, en tant que « génératrice de toute vitalité », vient justement expirer « aux pieds de l’incarnation », dont il faut préciser qu’elle n’est l’incarnation de rien, Figure que Nul n’est, Type sans dénomination préalable, pur acte vide, pure marque, « milieu, pur, de fiction » entre l’activité et la passivité mêmes. Il ne s’agit même pas, dans l’absence ou la neutralité, d’une Figure commune, mais de ce que Mallarmé appellera dès 1886 « l’in-individuel » : « jamais qu’emblème point quelqu’un.. » (Ballets).

Jacques Derrida chez lui, Ris-Orangis, mars 2004. © Laure Vasconi

Le corps écrit danse

Ici, il faudrait situer la Danse quelque part entre le comédien ou le mime et la Musique qui doit donner le sentiment de l’animer. Il faudrait situer la Danse, qui est « un poème dégagé de tout appareil du scribe », entre les éléments qui compose la Légende, entre le Drame historique et la Musique. On verrait très vite, à la lecture du texte intitulé Ballets, que la Danse, dans le repli de la Légende même, loin de nous reconduire au pieds de l’Homme, nous reconduit, nous transpose dans le creux des différences enfant/adulte, animal/humain, mâle/femelle. Lisons, par exemple, ce morceau où Mallarmé feint de ne faire que raconter l’action d’un ballet intitulé Les Deux pigeons :

« Après une légende, la Fable point comme l’entendit le goût classique ou machnerie d’empyrée, mais selon le sens restreint d’une transposition de notre caractère, ainsi que de nos façons, au type simple de l’animal. »

Et plus loin, mentionnant la danseuse et le danseur :

« Enfants, les voici oiseaux, ou le contraire, d’oiseaux enfants, selon qu’on veut comprendre l’échange dont toujours et dès lors, lui et elle, devraient exprimer le double jeu : peut-être, toute l’aventure de la différence sexuelle ! »

Et plus loin encore :

« Vous concevez l’hymne de danse final et triomphal où diminue jusqu’à la source de leur joie ivre l’espace mis entre les fiancés par la nécessité du voyage ! Ce sera… comme si la chose se passait, madame ou monsieur, chez l’un de vous avec quelque baiser très indifférent en art, toute la Danse n’étant de cet acte que la mystérieuse interprétation sacrée. Seulement, songer ainsi, c’est à se faire rappeler par un trait de flûte le ridicule de son état visionnaire quant au contemporain banal qu’il faut, après tout, représenter, par condescendance pour le fauteuil d’Opéra. »

La chose… cet acte… quelque baiser… Cela est écrit en 1886, un an seulement après la Rêverie sur Wagner. La Danse est « l’emblème » du poème dans le Théâtre, dont le Drame est le mode historique. Alors que dans la Rêverie sur Wagner, de 1885, les « sommités naturelles » que rend la Musique viennent expirer aux pieds de « l’incarnation », dans les Ballets de 1886, Mallarmé nous invite à déposer notre « poétique instinct » aux pieds de la danseuse, en « n’attendant de rien autre la mise en évidence et sous le vrai jour des mille imaginations latentes. »

« alors, par un commerce dont paraît son sourire verser le secret, sans tarder elle te livre à travers le voile dernier qui toujours reste, la nudité de tes concepts et silencieusement écrira ta vision à la façon d’un Signe, qu’elle est. »

La danseuse, « par un jeu de ses chaussons de satin pâle vertigineux », écrit silencieusement. Elle livre la nudité des concepts non pas de la foule, mais des « tiens » ou des « miens », et cela « à travers le voile dernier qui toujours reste », ce voile d’écriture qu’elle déchire et tisse également de ses pointes, qui sont aussi des I, tel celui de l’Idée, de ces i qui signent aussi, toujours, l’instant d’une jouissive décapitation. A condition que l’on dépose son poétique instinct aux pieds de l’« inconsciente révélatrice », celle-ci nous livre à travers un voile d’écriture silencieuse la nudité de nos concepts et écrit le signe ou le monogramme de notre vision18. Elle se greffe à l’œil et à la tête, en s’isolant, au Théâtre, de la « figuration plastique ». Elle s’isole « en sa perfection de rendu », elle qui est « seule capable, par son écriture sommaire, de traduire le fugace et le soudain jusqu’à l’Idée ». La Danse nous livre, nous délivre la nudité prosaïque de nos concepts en traduisant le fugace et le soudain jusqu’à l’Idée. Ici, c’est la Prose qui semble visée. La prose non nécessairement hegelienne, mais celle du moins de l’universel reportage, du journalisme, qui en son essence est poétique (« On a le tort critique, selon moi, dans les salles de rédaction, d’y voir un genre à part » – Notes ajoutée à la conférence La Musique et les Lettres).

En toute rigueur, il faudrait donc considérer que la Danse se situe d’abord entre la Musique et la Prose, puis, dans cet antre qu’est un théâtre, à côté du Drame. La Danse est le Théâtre sur le mode emblématique, alors que le Drame est le Théâtre sur le mode historique. Et ici, il faudrait considérer que le texte, l’écrit, se situe entre la Danse et le Drame. Sauf que cela ferait de l’écrit un centre, ce qu’il n’est pas. Il est déjà dans ce qu’il n’est pas : arrière prolongement de tout, remarque, doublure ou doublon. De fait ou en acte, car cela justement s’écrit chez Mallarmé. L’écrit prolonge la traduction dansante du soudain jusqu’à l’Idée, la transporte jusqu’au Drame, tout comme il transpose la Musique dans la Prose et vice versa. L’écrit est, en droit, « l’œuvre d’art totale », le nœud de tous les arts, sauf qu’en fait elle la désœuvre, car elle n’a pas lieu autrement que comme lieu, espacement, rêve ou tracés. L’écrit (qui est en son essence Poésie, c’est-à-dire versifié) invente en fait simplement un domaine de Fiction, limitant chaque art pour les traduire les uns dans les autres. Autrement dit, l’écrit greffe les arts les uns sur les autres, comme il greffe l’oeil sur l’oreille et les deux sur un corps essentiellement dansant, essentiellement mimique, traduisant le soudain jusqu’à l’Idée, « plus ou moins bien simplement ». Greffe, mélange sans confusion : le vers, généralisé, dissimulé, vient toujours passer sa lame le long de la membrane qui ajointe et sépare, le long du voile qui sacre et montre. Le voile, le tissu, l’écran de l’espacement est à chaque fois tissé-déchiré par des vers. Mais pourquoi ce privilège du vers ?

*

3) Le vers et la traduction

Dans un premier temps, il faut dire que la Littérature n’est rien. Mallarmé, dans sa conférence La Musique et les Lettres, devant ce qu’il appelle « un auditoire voué aux élégances scripturales », pose une question abrupte : « Quelque chose comme les Lettres existe-t-il ; autre (une convention fut, aux époques classiques, cela) que l’affinement, vers leur expression burinée, des notions, en tout domaine. » A cette question, devant ce « brusque doute », Mallarmé, pris « d’une sorte indéfinissable de défiance », répond par ce qu’il appelle lui-même une « exagération » : « Oui, que la Littérature existe et, si l’on veut, seule, à l’exclusion de tout. » Face à l’énigme de sa propre existence (et donc de son décentrement), pour ainsi dire pénétrée par le néant, la littérature répond en un second temps par la surenchère, par l’exagération : elle répond elle-même qu’elle seule existe à l’exclusion de tout. La littérature est, comme Mallarmé le dit de la lecture, « une pratique désespérée ». Issue sans issue, voie de l’aporie. Le retournement a lieu à la limite, à la limite de tout lieu. Parce qu’elle n’a pas lieu, la littérature surgit par surenchère, par surcroît, par exagération, faisant ainsi apparaître le mouvement même de tout avoir lieu. Parce que ses livres sont les seuls étants qui pourtant ne sont pas, ne sont jamais ce qu’ils sont, sont entre l’étant et « l’être ». A la limite n’étant rien, la littérature est fondamentale. Du moins sa crise de vers l’est. Le poète ainsi « va puiser ses pleurs au Styx, avec ce seul objet dont le néant s’honore », le vers. Une fois la langue plongée avec le poète dans le Styx ou le Léthé, jaillit le vers.

Portrait de Charles Baudelaire, Gustave Courbet

En effet le poète est « quelqu’un » qui fait exprès d’oublier « l’encombrement intellectuel » des contemporains, ne conservant de son débarras qu’une « piété aux vingt-quatre lettres comme elles se sont, par le miracle de l’infinité, fixée en quelque langue la sienne », et « un sens pour leur symétries, action, reflet, jusqu’à une transfiguration en le terme surnaturel, qu’est le vers. » La « piété » que conserve le poète va aux lettres de l’alphabet, fixées en une langue nationale « par le miracle de l’infinité », et s’il conserve également « un sens », ce n’est que comme moyen pour leur transfiguration en un vers, qui, comme le dit la Crise de vers, « de plusieurs vocables refait un mot total, neuf, étranger à la langue et comme incantatoire ». Le vers ne trône pas dans le néant. Il ne dit pas non plus l’indicible, ni ne chante le hasard, la contingence faite dieu, comme le pense Meillassoux19. Il ne présente rien. Au contraire : « Le vers va s’émouvoir de quelque balancement, terrible et suave, comme l’orchestre, aile tendue : mais avec des serres enracinées à vous. Là-bas, où que ce soit, nier l’indicible, qui ment. » Le vers plie la langue, cette langue nationale en laquelle il a lieu, il la creuse jusqu’au non-lieu d’où, « miraculeusement », son alphabet a surgit. Il plie sa langue « maternelle », il la replie sur elle-même, il la creuse jusqu’à l’étrangère – donnant ainsi le principe, le mouvement même de la langue : le langage n’est rien que l’inscription dans une langue nationale de ce qui la plie, la creuse ou la gonfle, la faisant singulièrement pencher vers l’étrangère. Le vers sonne comme la frappe intraduisible qui, pourtant, ouvre une langue à la traduction. La traduction des poèmes de Poe ne doivent-ils rester qu’un rêve pour Baudelaire ? Mallarmé les traduit. Et si Poe donna « un sens plus pur aux mots de la tribu », c’est parce qu’il plia sa langue par ses vers, l’adressa ou la confia à la traduction. La visée de la Littérature, Mallarmé la dit « Transposition – Structure, une autre. » Prêtons l’oreille à la virtuosité syntaxique de Mallarmé, par laquelle tous les mots, tous les motifs sont emportés dans leur prolongement d’écriture :

« Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la suprême : penser étant écrire sans accessoires, ni chuchotement mais tacite encore l’immortelle parole, la diversité, sur terre, des idiomes empêche personne de proférer les mots qui, sinon se trouveraient, par une frappe unique, elle-même matériellement la vérité. […] sur l’heure, tourné à de l’esthétique, mon sens regrette que le discours défaille à exprimer les objets par des touches y répondant en coloris ou allure, lesquelles existent dans l’instrument de la voix, parmi les langages et quelquefois chez un. A côté d’ombre, opaque, ténèbres se fonce peu ; quelle déception, devant la perversité conférant à jour comme à nuit, contradictoirement, des timbres obscur ici, là clair. Le souhait d’un terme de splendeur brillant, ou qu’il s’éteigne, inverse ; quant à des alternatives lumineuses simples – Seulement, sachons n’existerait pas le vers : lui, philosophiquement rémunère le défaut des langues, complément supérieur. » (Crise de vers)

La crise de vers permet de plus à chacun, qui « avec son jeu et son ouïe individuels se peut composer un instrument, dès qu’il souffle, le frôle ou frappe avec science », d’« en user à part et le dédier aussi à la Langue ». En effet, « toute âme est une mélodie, qu’il s’agit de renouer ; et pour cela, sont la flûte ou la viole de chacun. » Selon Mallarmé, « jaillit tard une condition vraie ou la possibilité, de s’exprimer non seulement, mais de se moduler, à son gré. » En somme, la crise de vers, son inflation ou sa généralisation, offre à chacun la possibilité, non pas seulement de s’exprimer, mais de se moduler, c’est-à-dire de se composer selon les divers modes de l’art que l’écrit joint et disjoint. Et cela en dédiant son « instrument », qui n’est autre en définitive que soi-même, à la Langue, la repliant ainsi sur elle-même, la creusant de toute part. La crise de vers, qui est la crise de l’alexandrin, permettrait à chacun de s’approprier la Langue selon son rythme, mais ainsi de plier la Langue en se dédiant à elle. Au fond, le vers se porte au bord du langage, à l’intérieur mais au bord, et la crise de vers permettrait en droit à chacun de le plier selon la mélodie qu’est son âme.

Qu’en est-il donc en ce sens de « la foule » ? C’est ici que réapparaît la Musique, mais aussi la religion. La Musique en effet, « s’annonce le dernier culte humain » (Offices). Mallarmé dit être allé au concert « par badauderie, aimant à flairer l’occasion d’avance ». Il faut comprendre qu’en s’expliquant avec la Musique et particulièrement avec l’œuvre d’art totale de Wagner, Mallarmé s’explique avec un art qui accumule les effets, un art de l’effet technique. On pourrait en ce sens penser aujourd’hui à un certain cinéma, à ce qu’on appelle les blockbusters, ces films qui, littéralement, « font exploser le quartier ». N’oublions pas d’ailleurs, je le rappelle simplement en passant, que film signifie en un sens membrane, hymen. Mallarmé, donc, serait allé « par badauderie » assister à ce qui s’annonce être le dernier culte humain.

« Le poète, verbal, se défie, il persiste, dans une prévention jolie, pas étroitesse, mais sa suprématie au nom du moyen, le plus humble, conséquemment essentiel, la parole : or, à quelle hauteur qu’exultent des cordes et des cuivres, un vers, du fait de l’approche immédiate de l’âme, y atteint. »

Mallarmé va au concert pour « vérifier à quel point, le dimanche, un auditoire assiste au plaisir qu’il élit ». Que le concert ait lieu le dimanche n’est bien sûr pas un hasard, puisque ce dernier culte remplace la Messe. Cet « office », le concert, « a-t-il lieu pour quelqu’un » ? Ne serait-ce pas, demande Mallarmé, « un déversement par exemple d’inanité dans de l’absence ». Il se demande pourquoi la multitude, « franchissant les intervalles littéraires », a besoin « tout à coup de se trouver face à face avec l’Indicible ou le Pur, la poésie sans les mots ! » Je rappelle que le vers, lui, nie l’indicible, et qu’on n’est jamais en face du « Type sans dénomination préalable » pour Mallarmé. Pourquoi une foule assise, « sobre » dit Mallarmé, a-t-elle besoin des exaltations jaillissant, « avec orgie, d’immémorialité, de soirs et de gloire », « ou autres bouffés infinies » ? Il soupçonne dès lors une mystification quant à soi. « Voici des yeux, perdus, extatiquement, hors de leur curiosité ! »

« La foule qui commence à tant nous surprendre comme élément vierge, ou nous-mêmes, remplit envers les sons, sa fonction par excellence de gardienne du mystère ! Le sien ! Elle confronte son riche mutisme à l’orchestre, où gît la collective grandeur. »

« Le Nombre et la sirène. Un déchiffrage du Coup de dés de Mallarmé », Quentin Meillassoux (Fayard, « ouvertures », 2011)

Dès lors, la poésie intervenant comme ce qui se superpose au tympan et comme le principe de la Musique orchestrale ou instrumentée, permettrait en quelque sorte de la filtrer. La poésie prolongerait la Musique, « où gît la collective grandeur », pour la reverser à l’individu, lui permettant de la singulariser. D’où ceci qu’avec la poésie, il ne s’agit nullement de présenter cette collective grandeur, mais l’in-individuel. La poésie intervient entre Moi est ce dieu qui en définitive n’est que Soi, ce dieu prendrait-il dernièrement le nom de Société.

La Musique apparaît donc comme le dernier culte humain, remplaçant le catholicisme. Le remplaçant, voire le perpétuant. Le texte Catholicisme en effet, qui suit immédiatement le texte intitulé Plaisir sacré entièrement dédié au concert, s’ouvre ainsi : « Présomption, on imagine, par suite de silence extérieur, que cela, mainte vibration de certitude et de ténèbres jointe en un méditatif unisson, a cessé – » Si le catholicisme a cessé, c’est simplement « dans l’inaptitude de gens à percevoir leur néant sinon comme la faim », et on peut comprendre ceci que pour Mallarmé, le succès de l’opéra wagnérien et de la musique en général est le prix à payer pour notre méconnaissance de « l’ouverture de gueule de la Chimère » (la foule inconsciente homogénéisée par le désir de lier le jeu du langage, d’atteindre le sens propre, l’être ou l’étant suprême) qui est « frustrée à grand soin par l’arrangement social ». Le catholicisme est viscéral : pour Mallarmé, ce qui nous tomba dessus avec le catholicisme, c’est « l’honneur de prêter des entrailles à la peur qu’à d’elle-même, autrement que comme conscience humaine, la métaphysique et claustrale éternité ». Par suite de silence extérieur, on imagine que le catholicisme, viscéral, serait « comme si de rien, ordinaire, indemne, vague », et cela « parce qu’il ne reste trace, à une minute de postérité ». « Non, j’en ris », écrit Mallarmé. L’effacement du catholicisme, qui soi-disant ne laisserait aucune trace, ne peut néanmoins avoir lieu « sans que la volonté du début, après les temps, appelât, intimement comme elle frappe une solitude, l’esprit à résumer la sombre merveille ». L’effacement historique du catholicisme intime donc chacun à en résumer la sombre merveille. Seulement l’esprit préfère, « en dédain des synthèses, égarer une recherche » et rester « vide s’il ne convient que l’ahurie, la banale et vaste place publique cède, aussi, à des injonctions de salut. » Les plus directes injonctions de salut ont « peut-être » « visité l’inconscience » (il s’agit de la musique encore, sans aucun doute), alors que les plus élémentaires ont exposés sommairement, philosophiquement (et là on peut penser à Hegel) ce dont il s’agit : de « la Divinité, qui jamais n’est que Soi. » A ces injonctions ont répondu « des élans abattus de prières », élans montant aux injonctions de salut « avec l’ignorance du secret ». Cette ignorance du secret est précieuse, dit Mallarmé, « pour en mesurer l’arc ». Cette ignorance du secret, cette inconscience visitée par la musique et exposée par la prose, il s’agit à présent « au ras, de la reprendre, en tant que point de départ, humbles fondations de la cité, foi en chacun. » Le « culte inscient » se juxtapose au « commun fonctionnement, quant à des vertus, présenté à une nation », c’est-à-dire à la « piété mutuelle » républicaine. « Avant tout, que le terre-plein ait lieu, harangue-t-on, selon la piété mutuelle – de là, libre à l’âme de s’exiler très haut. » Le terre-plein, cet espace croisant des voies de circulation de sens contraires, désigne ici la place publique, depuis laquelle on harangue les foules. La République demande que ce terre-plein ait lieu « avant tout », alors que, juxtaposée à elle le « culte inscient » prolonge la « contraire précaution » comme le dit Mallarmé, de l’Eglise. L’Eglise en effet, « veut que nous commencions par les zèles ardus et la sublimité », « ces exaltations dussent-elles avorter comme trésor enfoui ».

La situation se présente donc, pour Mallarmé, comme la juxtaposition de deux mouvements : l’un descendant à la terre, au terre-plein de la place publique, l’autre ascendant, allant vers le ciel dans des exaltations avortées (car Dieu n’est que Soi, autrement dit le ciel est vide). Autrement dit, le désir inconscient d’exaltations et de sublimités se trouve simplement juxtaposé à côté « d’une prétention, qui se targue de laïcité sans que ce mot invite un sens, liée au refus d’inspirations supérieures ». Il semble clair que Mallarmé réserve ses tendresses à l’Eglise plutôt qu’à ce qu’il nomme ici « laïcité », avec laquelle il se montre indéniablement sévère. Pourtant il enchaîne : si ces inspirations supérieures sont refusées, disons au nom de l’égalitarisme « laïque », eh bien « soit, écrit Mallarmé, tirons-les de notre fonds ». La question que se pose Mallarmé ne semble pas être d’emblée celle de savoir quel nouveau culte faire advenir, mais plutôt celle de savoir comment s’articuleront, de fait, le « culte inscient » et le « commun fonctionnement » républicain. Comment et s’ils s’articuleront. « Un rite s’extériorisera-t-il de la pratique quotidienne, comme pompes et sceau : ou, en est-ce fait d’un genre grandiose de distraction. » La religion catholique : « un genre grandiose de distraction » ! Il s’agirait donc de tirer de notre fonds ces inspirations supérieures qui sont refusées par l’égalitarisme « laïque » ou « démocratique ».

Mais je dois me précipiter vers la conclusion de Mallarmé :

« c’était impossible que dans une religion, encore qu’à l’abandon, la race n’eût pas mis son secret intime ignoré. L’heure convient, avec le détachement nécessaire, d’y pratiquer les fouilles, pour exhumer d’anciennes et magnifiques intentions. »

Dans la mesure où, comme on l’a vu, la nation la plus proche du Type universel, qui n’est rien, est celle qui dissout les mythes nationaux, c’est-à-dire celle qui est la plus éloignée de la figuration des origines nationales, la question est délicate. On pourrait le dire ainsi : la nation la plus proche du Type universel, qui n’est rien, est la nation la moins nationale. La nation la plus proche du Type universel est plus proche de rien, donc n’est pas « plus proche », ou alors il faudrait dire qu’elle est au plus près de la pure marque, au plus près du pli qu’imprime dans une nation la marque de plus, l’inscription supplémentaire. Tout cela est peut-être un début d’explication de l’utilisation par Mallarmé du terme de « race », qui est loin d’être évidente et commune. Il ne s’agit jamais, semble-t-il, d’ethnie. La race serait plutôt pour ainsi dire entre la nation, qui ne comprend pas son secret intime, et le Type universel, l’Acte pur du langage, qui n’est rien, mais qui plie la langue « nationale » en laquelle se rêve la nation (la langue, en tant qu’elle précède la nationalité, puisque c’est en elle que celle-ci se constitue, est donc plutôt langue d’une « tribu »). Ainsi la « race » serait entre la nation et elle-même. Elle désignerait en quelque sorte l’inconscient ou les inconscients culturels d’une nation.

Il faudrait voir que ce que Mallarmé appelle la race, ce n’est pas une nation au sens ethnique, mais la manière dont le Type sans dénomination préalable s’inscrit au sein d’une nation. Il a pu s’inscrire comme Christ, mais il ne s’agissait là pour Mallarmé que de la présentation encore mythique, bien que singulière, dans une figure unique, de la Fable invisible dont il ne devrait en fait y avoir que des traces. Il arrive d’ailleurs que Mallarmé fasse entrer en résonnance race et trace : la « race », manière dont s’inscrit effectivement et d’abord dans la langue d’un peuple le secret imprésentable du langage (la « race » a aussi un sens universel, au sens d’espèce humaine), est toujours trace, trace en quelque sorte entre l’universel et le national, mais en fait les ouvrant tous deux, comme leur rapport – trace creusant le national jusqu’à l’inter-nationale, jusqu’à la traduction…

© Jordan Wilocq

Pour retrouver la première partie de cet article, cliquez ICI.

Notes :

13Jean Hyppolite, « Le “Coup de dés” de Stéphane Mallarmé et le message » [1958], Figures de la pensée philosophique, II, Paris, PUF, 1971, p. 878.

14Je renvoie sur ce point à Blanchot et Derrida. Il faudrait retracer le motif de la décapitation chez Mallarmé, que l’on trouve par exemple dans Hérodiade, motif qui se confond avec celui de la jouissance, de l’éjaculation. On pourrait comprendre que dans ce motif, qu’on retrouve dans le Coup de dés, Mallarmé s’expose à la question de savoir si le suicide est possible, si la mort peut être un acte. Il faudrait ainsi le retracer et le lier à Mimique et au Pierrot assassin de sa femme, à travers ou sur l’interface, dans l’intertextualité desquels Derrida répond à Blanchot. Dans la scène que mime le mime, jouant lui-même tour à tour et l’assassin et la victime, Pierrot cherche le moyen de tuer sa femme sans laisser de traces. Il ne choisit donc pas la décollation, mais… les chatouilles ! Il fait semblant de mourir de rire, se tue dans une sorte de « suicide masturbatoire » (Derrida), échappant à la guillotine de ne laisser d’autre traces de son crime que le mime.

15On peut penser qu’en appelant Légende cette figuration des origines, Mallarmé pense à Victor Hugo et à la Légende des siècles, ce livre pensé comme la présentation sensible et populaire de l’histoire du genre humain lui-même (« c’est de l’histoire écoutée aux portes de la Légende »), et que Baudelaire estimait être « la seule épopée moderne possible ».

16Une simple allusion en passant : la France, parente en cela de l’Angleterre, est un pays où l’on décapita un roi.

17Jacques Derrida, « La Double séance », in La dissémination, Editions du seuil, 1972, p. 260

18En ouverture des Scolies à ses traductions des poèmes de Poe, ces poèmes dont la traduction ne pouvait être qu’un rêve selon Baudelaire, Mallarmé reproduit le monogramme d’Edgar A. Poe. Il commente : « La signature ici montrée a été prise, au bas d’une lettre connue, à cause de l’arabesque du paraphe plutôt que comme échantillon de l’écriture exquise. / Ces deux mots célèbres que lie un trait significatif tracé par la main du poète, conservant l’initiale parasite de l’autre mot Allan… » Mallarmé poursuit et fait de cet A conservé dans la signature le signe d’une dette payée.

19Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène, Un déchiffrage du Coups de dés de Mallarmé, Fayard, Paris, 2011

Pingback: Mallarmé, la Poésie inter-dite, ou un penseur d’Internet avant la lettre (1) | Un Philosophe