Ilya Repine, « Les visteurs inattendus » (huile sur toile, 1888)

La question des valeurs est indépassable en tant qu’elle englobe une toute autre question. Non seulement quand je m’efforce de bien agir, mais quand je fais de la science, de la rhétorique ou quelque activité que ce soit, je juge que cela est bon et ce jugement prétend, le plus souvent, toujours s’il est moral, à l’universalité. En ce sens, toute activité a trait, d’une certaine façon, à la morale. Toute activité a trait, pour le dire autrement, à la façon dont la personne considère qu’elle doit conduire sa vie. Il n’est pas jusqu’à l’immoraliste qui ne revendique une certaine « cohérence », une certaine forme de « conséquence » – s’il est « vilain », c’est parce que la nature est elle-même fort « vilaine » : aussi ne retournera-t-il pas sa veste… –, qui sont des notions morales au sens large du terme.

L’on peut dire de la morale ce que Ricœur disait de l’idéologie : elle est, à la conduite humaine, ce que l’instinct est à la conduite animale. L’homme, puisqu’un programme instinctif rigoureux fait défaut chez lui, doit créer différentes valeurs ou les recevoir d’une autorité supérieure. Il s’ensuit qu’on ne peut dire de notre époque qu’elle rejette, radicalement, la morale. Certes, d’un côté, la morale apparaît de plus en plus comme quelque chose de rébarbatif. En raison de nos postulats, fortement individualistes, nous sommes rétifs aux idées de « règle », « devoir », etc., et valorisons, plutôt, les « sentiments moraux », l’indignation, la compassion, etc. Mais, d’un autre côté, l’on n’a jamais autant discuté du bien et du mal. Si le terme d’« éthique » désigne ce genre de réflexions, l’on pourrait dire : la morale est morte, vive l’éthique ! L’on peut augurer, de ce constat, que nous cherchons à nous donner les principes d’une conduite. Il semble que cela tienne à trois raisons.

La première est liée à la mondialisation : non seulement plusieurs morales s’affrontent ou coexistent, mais encore l’espace dans lequel nous vivons suscite différents paradoxes. L’exemple pris par Ruwen Ogien est celui du don caritatif : si je considère qu’il est monstrueux de ne pas aider un enfant qui se noie, je devrais également considérer monstrueux de ne pas donner aux enfants qui meurent de faim, la seule différence, dans le premier cas, étant, semble-t-il, la visibilité du sujet en détresse (L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, « L’enfant qui se noie dans l’étang »). La seconde a trait à la nouvelle réalité, le nouveau type d’existence qu’est celui du numérique. Dans un tel espace autrui a une nouvelle forme de réalité, encore ambiguë. De plus notre rapport à lui n’y est presque pas du tout régulé par le droit. La troisième, indissociable de la seconde, est celle des enjeux moraux de la technique. Les transhumanistes, qui ne sont pas de doux rêveurs, mais disposent de moyens financiers, inquiètent. Il n’est donc pas étonnant que les interrogations morales soient aussi vives et que les œuvres les plus appréciées du grand public, films et séries, tentent, bien souvent, de constituer de nouveaux Caractères et mœurs du siècle.

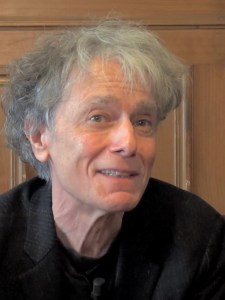

Ruwen Ogien (2014)

Le problème se pose toutefois de savoir s’il peut exister une philosophie morale. Le premier obstacle consiste, semble-t-il, dans l’idée que Dieu serait mort, que nous ne croirions plus, pour le dire autrement, au suprasensible dont relèvent les valeurs absolues, et que, sans Dieu, la morale s’effondrerait. Aussi le discours sur la morale devrait-il être théologique, c’est-à-dire, si le diagnostic nietzschéen était bon, ne pas être. Pour appréhender ce problème, nous pouvons interpréter librement la phrase d’Ivan Karamazov résumée dans la proposition : « Si Dieu n’existe pas, tout est permis ».

Il est possible qu’Ivan Karamazov ait voulu dire par là que Dieu fournirait aux hommes la connaissance des différents principes moraux. Cette interprétation s’appuie sur le fait que la religion judéo-chrétienne, à laquelle se réfère le personnage de Dostoïevski, est, avant tout, une religion morale. Comme l’indique Anne-Marie Pelletier, ce que le Décalogue a d’inédit, c’est que, par opposition à la religion grecque dont les observances étaient avant tout civiques, la religion judéo-chrétienne a instauré une relation à la divinité telle qu’après la révolution que cette religion a opérée, la piété a consisté avant tout dans le fait d’agir façon juste (Anne-Marie Pelletier, Lectures bibliques, « Chapitre 8 »). D’autre part, à la différence de la religion babylonienne, dont les commandements étaient casuistiques, les commandements divins sont, toujours dans ce Décalogue, apodictiques. Ce faisant, comme le souligne Anne-Marie Pelletier, le texte absolutise le domaine moral à la fois en ce sens qu’il lui confère une existence autonome, distincte des domaines politique et social, et que les prescriptions de son Auteur y apparaissent comme indépendantes de toute circonstance particulière.

Selon cette interprétation de la phrase de Dostoïevski, la morale nécessiterait un législateur absolu, impartial, édictant aux hommes différents commandements non moins absolus, valant en tout temps, tous lieux, sans restriction. Sans quoi il y aurait moins élargissement à l’infini du champ des actions permises – lequel n’aurait finalement aucun sens, la permission de certaines actions supposant l’interdiction d’autres actions – mais désertion, pour les hommes, de toute valeur supérieure pouvant orienter leur existence morale. Laisser tuer son père, comme le fera Ivan Karamazov, ou le sauver, voler ou aider, etc., tout cela serait finalement équivalent. Seuls, ceux qui agissent sans souci de cohérence continueraient de suivre les observances divines, agissant, pour ainsi dire, sous l’ombre de Dieu.

Il convient d’abord de remarquer que cette question, comme l’indique la forme hypothétique de la proposition, ne supposant ni l’existence de Dieu ni son inexistence, mais sa relation à la morale, cette question, donc, concerne non seulement l’athée, mais également le croyant. Le problème, que Socrate est semble-t-il le premier à avoir formulé dans l’Euthyphron (10a), est de savoir si c’est parce que Dieu commande certains principes qu’ils sont justes, ou au contraire, parce que s’ils sont justes qu’Il les commande. Si Dieu est l’origine du bien et du mal, il ne peut être bon et ces commandements sont finalement contingents ; s’il est bon, Il ne peut plus être le fondement de la morale, puisqu’elle lui est antérieure. Dans le premier cas, les commandements se révèlent arbitraires. Dans le second, Dieu, du moins comme principe moral, est superflu. Malgré son caractère formel, le paradoxe pose de manière particulièrement nette la question de la possibilité d’une création de la morale qui apparaît comme proprement incompréhensible. Mais il permet également de penser, sur le plan de l’expérience, le rapport de l’autorité humaine à l’autorité divine. Le religieux connaît Dieu par les textes et par les prophètes. Or il ne peut nier qu’existent non seulement plusieurs religions, mais plusieurs interprétations d’une seule et même religion. Si tel prophète, avait invité son auditoire à violer, voler, tuer, il est peu probable que cet auditoire l’eût écouté.

Comme le souligne Kant, l’autorité qu’on admire, en tout cas en matière de morale, suppose une relation non seulement à deux mais à trois termes : l’on ne peut admirer un sujet particulièrement noble que si l’on connaît, au préalable, la loi morale devant laquelle, seulement, l’on peut éprouver du respect : « tout respect pour une personne n’est proprement que respect pour la loi dont cette personne nous donne l’exemple » (Fondements de la métaphysique des mœurs, Section I). En ce sens, Jésus pouvait seulement constituer une autorité, un exemple à même de préciser, peut-être de radicaliser, certains préceptes, déjà connus des hommes qui l’écoutaient, lesquels maîtrisaient déjà l’usage du langage et des prédicats moraux.

Même s’il soutient, d’un point de vue théologique, l’antériorité de Dieu par rapport au bien, le religieux doit bien disposer de ce qu’on appellera provisoirement un sens moral. En ce sens, la dernière autorité morale, du moins sur le plan de l’expérience, – sinon la ratio essendi, la ratio cognoscendi, diraient les philosophes – n’est autre que la conscience. Ce qui distingue le superstitieux et l’homme pieux, diraient-ils, le fanatique et le croyant authentique, dirions-nous actuellement, c’est précisément l’usage qu’ils font de cette conscience. Les premiers en usent, dans leur recherche morale, les autres acceptent naïvement les préceptes qu’on leur prescrit.

Anne-Marie Pelletier

Il est également possible qu’Ivan Karamazov ait voulu, par sa phrase, avancer que Dieu serait nécessaire, non plus en amont, si l’on peut dire, mais en aval de la vie morale : sans la punition des méchants, sans la récompense des bons, les notions de vertu, de devoir, etc., n’auraient aucun sens. A ce principe utilitariste, chacun rétorquerait que poursuivre un bien pour jouir d’une récompense, ne pas commettre un mal pour éviter une punition, ne serait nullement une conduite qu’on qualifierait, spontanément, de morale. Cela reviendrait à rendre l’intention de bien faire relative au désir d’être heureux et, puisque c’est toujours la fin d’une action que l’on veut, à dissoudre toute distinction entre la conduite désintéressée de l’homme vertueux et la conduite intéressée de l’homme poursuivant son intérêt propre. Comme le souligne Kant, dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, l’impératif moral est catégorique, voulu pour lui-même et non pour une fin lui étant extérieure, à la différence de l’impératif hypothétique qui ne vaut que pour cette finalité.

Peut-être s’agit-il, d’ailleurs, du sens profond du livre de Job, lequel montre, contre une définition naïve de la rétribution, qu’il n’y a pas – du moins ici et maintenant – de corrélation entre le nombre d’actions bonnes réalisées et le taux de bonheur éprouvé. Pour l’homme religieux, seuls, le saut en Dieu, ou sa rencontre, en l’occurrence, dans une théophanie excédant les limites de la simple raison, réintroduisent une forme de justice ineffable, par-delà les conceptions humaines du bien et du mal. Or si, sur le plan de l’expérience, l’autorité dernière est en morale l’agent lui-même et sa conscience, ce saut, cette rencontre, sont moins nécessaires à la vie morale qu’ils ne constituent un obstacle à la conception d’une morale authentique pour le religieux.

Il entre, semble-t-il, dans le malheur de Job, et peut-être également dans la phrase d’Ivan Karamazov, un autre ingrédient. L’injustice éprouvée par l’innocent tient sans doute, non seulement au fait qu’il ne soit pas récompensé, mais, plus fondamentalement, au fait que ses intentions deviennent elles-mêmes, lorsque Dieu est silencieux, douteuses. Blâmez-moi, pourrait dire Job à ses amis, punissez-moi, pourrait-il dire à Dieu, pourvu seulement que vous reconnaissiez que vous le faites à tort. La connaissance d’un seul, en ce sens, suffirait à le justifier.

Il est possible, en d’autres mots, que ce que la religion garantit soit, surtout dans le cas de la religion chrétienne, l’existence, la consistance ontologique conférée par le regard de Dieu, à l’intériorité humaine. Ce qui explique que Pascal puisse intégrer, dans son apologétique, le drame de l’ignorance de soi et d’autrui. Si Dieu n’existe pas, ce que je juge, ce que j’aime, chez un être, ce ne sont jamais que des qualités empruntées. Il y a toujours un fond d’opacité de l’intention qui, pour l’agent lui-même, est incertaine. Kant souligne qu’il est impossible d’établir par l’expérience la moralité d’une action dans la mesure où les principes intérieurs des actions échappent à l’expérience (Fondements de la métaphysique des mœurs, « Deuxième section »).

Pour le religieux, la lumière sera un jour jetée sur l’intention ; pour l’athée, elle restera toujours obscure : à peine aura-t-elle existé. Cela constitue le drame de la morale, pour l’athée, mais n’exclut pas la possibilité d’une philosophie morale.

Un autre discours prétend remplacer l’activité philosophique lorsqu’elle s’intéresse à la morale : le discours sociologique. Comme l’écrit Perelman (Introduction historique à la philosophie morale, « Introduction ») : « dans une religion qui a une certaine histoire (…) les conceptions morales se sont fortement modifiées. Il y a une histoire de la morale chrétienne alors que les textes restent inchangés. S’il en est ainsi, c’est que la morale d’une société tout comme ses conceptions religieuses sont d’origine sociale (…) ». Nous n’essaierons pas de définir la sociologie, par quoi nous entendons seulement ici la discipline qui trouve un fondement social à la morale, mais, suivant Perelman, de comprendre de quelle manière les sociologues, les philosophes ayant préfiguré leur approche, ceux fournissant des arguments à l’appui de leur pratique, ont interrogé, ou interrogent encore, la philosophie morale.

Le postulat de l’approche sociologique de la morale est l’inexistence d’une intuition intellectuelle constituant une assise à la morale telle qu’il y aurait un bien et un mal à la fois évidents et ayant une valeur universelle. Rousseau invoquait, dans La profession de foi du vicaire savoyard, le sentiment, la conscience ; l’expérience suffit à montrer que, s’il est peut-être universellement partagé, ce qui varie, selon les cultures, c’est l’objet de ce que ce sentiment approuve ou réprouve. Sans doute l’évidence sentimentale en question n’a-t-elle donc pas de valeur objective.

Un autre argument peut être invoqué à la faveur d’une approche sociologique de la morale. Il est impossible de fonder les principes ultimes de la morale, car il faudrait, pour cela, recourir à des principes antérieurs qui seraient à leur tour considérés comme ultime. Dit autrement, la tentative d’une justification des principes de la morale conduirait à une régression à l’infini. Selon les auteurs fondant la morale sur une donnée sociale, il s’ensuit, d’un côté, que ces principes doivent être admis puisqu’ils sont nécessaires à l’action quoique leur fondation soit impossible ; et, de l’autre côté, qu’ils n’ont nullement une valeur absolue, l’expérience suffisant à montrer qu’au sein de différentes cultures, d’autres sont admis.

Il y aurait bien une évidence morale, mais elle ne serait nullement du type de celle que Descartes a érigée en méthode. Ce serait une évidence sociale. C’est l’un des arguments qu’invoque Lévy-Bruhl, lorsqu’il trace la ligne de partage entre ce qui relève du discutable et ce qui relève de l’indiscutable. Pour défendre sa position, l’auteur remarque, d’une part, que les philosophes aboutissent toujours à des conclusions semblables à celles de l’individu lambda, invoquant d’ailleurs ce que les philosophes anglo-saxons appelleraient ses intuitions morales, pour appuyer leur thèse ou réfuter celle de leur adversaire ; d’autre part, que, tandis que les conclusions des philosophes sont équivalentes, le principe de leurs explications diverge. Il s’ensuit que les premières seules auraient une consistance, en réalité sociale, les secondes se réduisant à quelque chose comme une rationalisation. Ainsi devrait-on renoncer à l’une des principales ambitions de la philosophie morale, savoir d’améliorer la morale : le philosophe serait, comme l’idéologue décrit par Marx, le reflet innocent de la société, ne la déterminant nullement mais étant déterminé par elle.

Chaïm Perelman

La conception sociologique de la morale peut conduire à une forme de conformisme. Ou bien le sociologue s’en tient à son activité théorique et alors il doit conclure, avec Ivan Karamazov, à l’équivalence de toutes les conduites ; soit il soutient qu’il faut obéir aux normes sociales, et alors il divinise la société et réintroduit subrepticement la perspective normative qu’il récusait. Soit la société est bonne et la morale lui est antérieure, soit elle est, Dieu laïcisé, à l’origine du bien et du mal et sa morale est arbitraire. Là encore, il s’agit de se référer à un critère extra-social.

Précisément, les grandes figures morales auxquelles l’on songe spontanément (Moïse, Jésus, Socrate, etc.) se sont opposées à la morale de leur nourrice. Ce qui prouve qu’il y a en l’homme une capacité à juger qui ne se réduit pas à la capacité à déduire, de règles sociales, différentes conséquences morales. D’autre part, il nous semble que, ce que l’argument de Lévi-Bruhl oblitère, surtout à l’heure actuelle, c’est le caractère inévident des intuitions morales. A l’heure où les cultures s’entremêlent, leur rencontre posant différentes questions que nul n’ignore, n’y a-t-il pas lieu d’en discuter rationnellement, ou plutôt raisonnablement, ce qui est le propre de la philosophie morale ? Comme Popper remarquait que, ce que méconnaît la sociologie de la connaissance, c’est la nature sociale de la science, il semble qu’on puisse objecter à Lévi-Bruhl que ce qu’il méconnaît, c’est la nature sociale de la morale.

La morale ne peut être fondée rationnellement, du moins au sens où l’on dit d’un système scientifique qu’il est fondé en raison. La vérité est soit formelle (accord des propositions avec la logique), soit matérielle (accord des propositions avec l’expérience). Or, pas plus qu’il ne peut y avoir d’intuition sensible des principes moraux, la morale ne concernant pas ce qui est mais ce qui doit être, il n’y a pas, comme nous l’avons vu, d’intuition intellectuelle de ces principes, laquelle intuition permettrait la fondation d’éléments de morale sur le modèle des éléments de géométrie euclidiens. Faut-il en conclure qu’il n’y a pas de philosophie morale ? Pour Chaïm Perelman, dont nous suivons l’Introduction historique à la philosophie morale, il n’en est rien, car le discours philosophique peut, dans le cas de la morale, être un discours relevant de l’argumentation. Autrement dit, cette obscurité, pourrait-on dire, du fait moral, ne supprime pas la possibilité d’une philosophie morale. Elle en précise la méthode : il ne peut s’agir que d’un discours argumentatif, plutôt que démonstratif, plausible, plutôt que vrai. De ce fait, à l’inverse d’une philosophie reposant sur l’intuition de premiers principes, philosophie fondamentalement solitaire, comme l’illustre l’exemple cartésien, une telle philosophie ne peut être que dialogique. C’est parce qu’il n’y a pas, concernant les affaires humaines, de vérité indubitable que le dialogue apparaît comme étant nécessaire. Ce défaut, si l’on peut dire, d’intuition, comporte une contrepartie positive : faute ou grâce à l’absence d’évidence morale, non seulement la philosophie morale doit être dialogique mais elle exige – pour le philosophe, mais aussi l’individu lambda – l’exercice du jugement : « Si les choses étaient aussi claires que le prétendent ceux qui veulent fonder la morale sur la religion, il n’y aurait pas d’autonomie de la conscience » (Ibid.), pas davantage n’y aurait-il de philosophie morale. En ce sens, la résistance de la philosophie morale aux différentes objections qu’on lui a faites ne signifie pas autre chose que son caractère indissociable de la vie morale.

© Gabriel Arzounian